NIPTの対象疾患として「21トリソミー」「18トリソミー」「13トリソミー」がありますが、これは過剰な染色体が1本あることで発生する病態をさし、身体的機能や発育への影響、知的発達、顔貌、健康上の問題についてそれぞれ共通する特徴があります。

ここではNIPTでわかる一般的な3つのトリソミーと、その他のトリソミーについてわかりやすく解説しています。

NIPTでわかる3つのトリソミー

通常は2本で1対の染色体が3本になった状態を「トリソミー」といいます。

ヒトの染色体は44本(22対)の「常染色体」と、1対の「性染色体」から成り、常染色体は大きいものから順番に1から21番までの番号が割り振られています。

どの染色体にもトリソミーは起こりますが、21番染色体、18番染色体、13番染色体以外に起こるトリソミーは症状が重く致命的であるためほとんどの場合出生まで至りません。

そのため、妊娠中に胎児の染色体異常を調べる検査である「NIPT(新型出生前診断)」では、以下の3つのトリソミーについて検査を行います。

【NIPTで調べることができる3つのトリソミー】

- 21トリソミー(ダウン症)

- 18トリソミー

- 13トリソミー

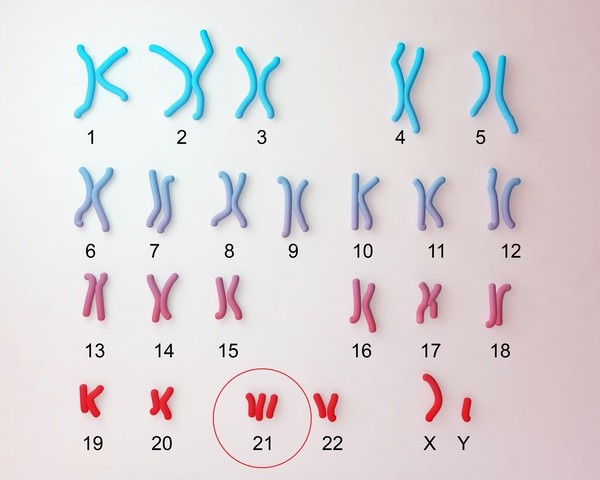

21トリソミー(ダウン症)

新生児の染色体異常で最も多いのがダウン症で、日本では出生児の約500人に1人の頻度で起こっています。

出産年齢が上がるにつれてダウン症の子が生まれる確率が高くなることが知られており、例えば30歳妊婦と40歳妊婦を比べると、その確率は約9倍も高くなります。

特徴としては運動発達が平均の約2倍かかること、知的障害は中程度であることが多いが言語理解や社会性は高いことが多いということ、特徴的顔貌があることなどがが挙げられます。

先天性心疾患や消化器疾患のほか、目や耳に合併症が起こる頻度が高いですが、重篤な合併症がなく治療を適切に行えば、予後は良好で平均寿命は現在では60歳を超えるとも言われています。

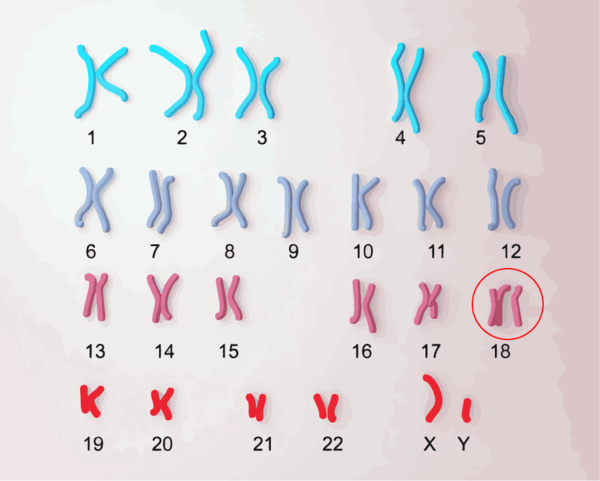

18トリソミー

新生児の染色体異常の中でダウン症に次いで多いのが18トリソミーで、出生児の約8,000人に1人の頻度で起こっています。

出産年齢が上がるにつれて18トリソミーの子が生まれる確率が高くなることが知られており、例えば30歳妊婦と40歳妊婦を比べると、その確率は約9.7倍も高くなります。

心奇形や手足の異常など、臓器を含む全身に重度の合併症を伴いやすく、重度の知的障害や成長障害が見られます。

生まれる前から症状が重いことが多く約70%は流産や死産となり、生後1年での生存率は10-30%程度と生命予後が厳しいことで知られています。

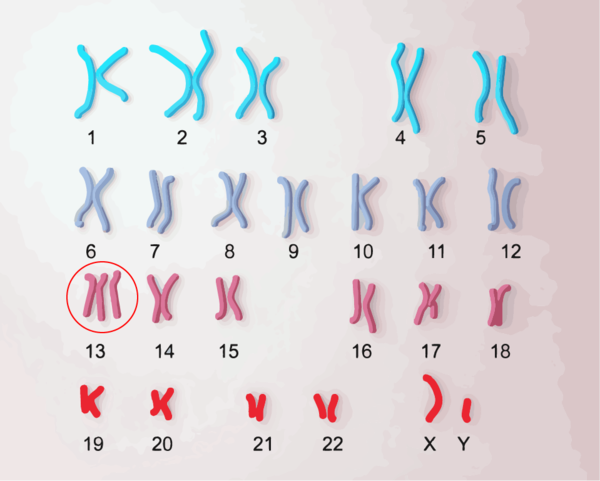

13トリソミー

新生児の染色体異常の中でダウン症、18トリソミーに次いで多いのが13トリソミーで、出生児の約8,000-12,000人に1人の頻度で起こっています。

出産年齢が上がるにつれて13トリソミーの子が生まれる確率が高くなることが知られており、例えば30歳妊婦と40歳妊婦を比べると、その確率は約7.9倍も高くなります。

口唇口蓋裂や多指、小眼球などの外表的な合併症の割合がほかのトリソミーと比べて高く、重度の知的障害や成長障害が見られます。

生まれる前からたくさんの症状があり約50%は流産や死産となり、生後1年での生存率は5-10%と生命予後が厳しいことで知られています。

その他のトリソミー

13、18、21トリソミー以外の完全な常染色体トリソミーは出生例がありません。

一方で「モザイク」と呼ばれる、正常な細胞と異常がある細胞の両方をあわせ持つ状態の場合、ごく稀に出生例が報告されています。

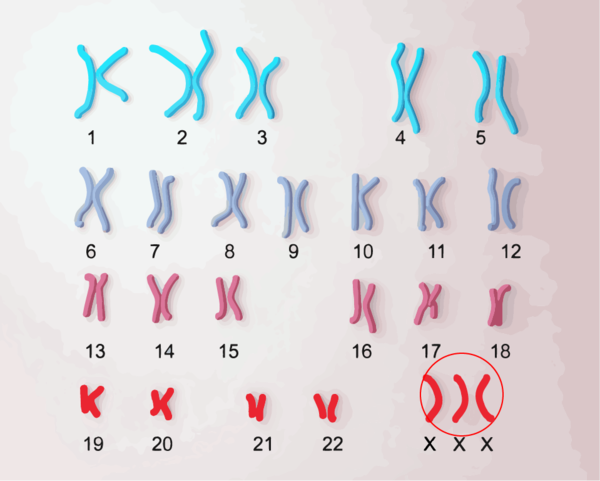

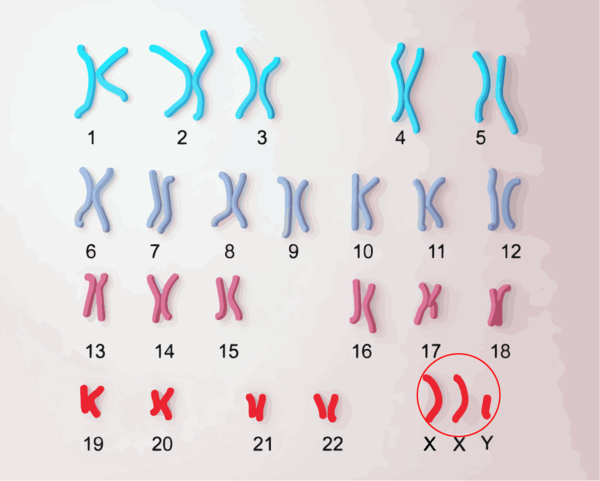

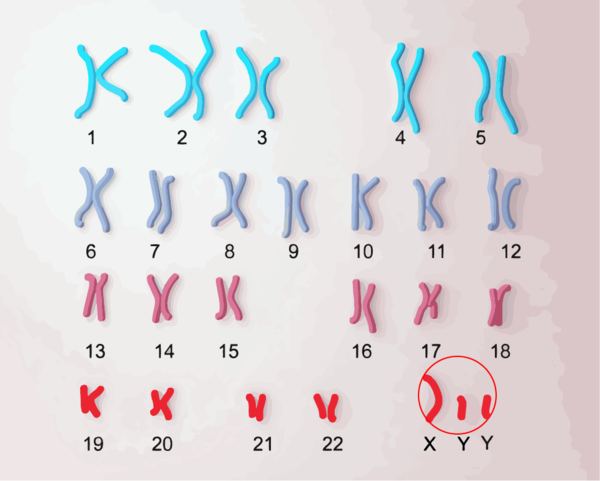

男女の性別にかかわる性染色体は「X染色体」と「Y染色体」があり、通常「XX」の組み合わせで女性、「XY」の組み合わせで男性になります。

性染色体にもトリソミーは起こりますが、症状の程度に個人差はあるものの常染色体の異常と比べて軽いことが多く、学習障害など発達や健康に影響がある人もいれば、診断されず一生気づかない人もいます。

13、18、21以外の常染色体トリソミー

ごく稀ですが出生例のある常染色体のトリソミーとしては、7番、8番、9番、10番、12番、14番、20番、22番のモザイクがあります。

トリプルX症候群

X染色体が1本多く「XXX」となった状態をトリプルX症候群と呼び、女性にしか起こりません。

出生女児の約1,000人に1人の頻度で起こっているとされますが、特徴的な所見はほとんどないため大半は診断されておらず、実際はもっと多いと推測されています。

IQは正常範囲か一般より少し低い程度で、身長が高めなこと以外は特徴的な所見がないため、アレルギーなどと同じように生まれつきの体質であり多様性の一つであるとして、「トリプルX女性」と呼ばれることもあります。

クラインフェルター症候群

X染色体が1本多く「XXY」となった状態をクラインフェルター症候群と呼び、男性にしか起こりません。

出生男児の約500-1,000人に1人の頻度で起こっているとされますが、症状が軽いと診断されていないケースも多く、実際は2-3倍多いのではないかと推測されています。

ほとんどは乏精子症または無精子症で不妊であることが特徴で、そのほか矮小精巣、女性化乳房、女性のような脂肪のつき方をする、身長が高く手足が長いなどの特徴があり、男性不妊の原因の約3%を占めます。

XYY症候群

Y染色体が1本多く「XYY」となった状態をXYY症候群と呼び、男性にしか起こりません。

出生男児の約1,000人に1人の頻度で起こっているとされますが、ほとんどは診断されていないと考えられています。

軽度の行動障害や学習障害、発話の遅延、注意欠陥・多動性障害(ADHD)のリスクが高く、自閉症の発生頻度も高めですが、程度にはかなりの個人差が見られます。

高身長であることが多く、成人では180cmを越えていることも少なくありません。

染色体異常

染色体異常は数が増減する「数的異常」と、形状に変化が起こる「構造異常」の2つに大別されます。

染色体の数的異常は母親由来となることが多く母体の高齢化で頻度が高くなり、染色体の構造異常は父親由来となることが多いです。

ただし染色体異常の多くは遺伝ではなく偶然に起こります。

数的異常

染色体が1本多いものを「トリソミー」と呼び、逆に1本少ないものは「モノソミー」と呼びます。

常染色体のモノソミーはトリソミーと比べて重症であるため出生まで至りません。

性染色体に起こるモノソミーとしては「Xモノソミー(ターナー症候群)」があります。

そのほか、余分な染色体の数が多い「XXXX」や「XXXY」となることもありますが、過剰な染色体が多いほど症状は重症になります。

構造異常

染色体の構造異常にはいくつものタイプがあり、一部が失われる「欠失」、一部の情報が重複する「重複」、二つの異なる染色体の一部が交換される「転座」などがあります。

染色体の構造異常によって引き起こされる疾患としては、ディジョージ症候群、プラダーウィリー症候群、アンジェルマン症候群などがあり、多くは小児慢性特定疾病に指定されている難病です。

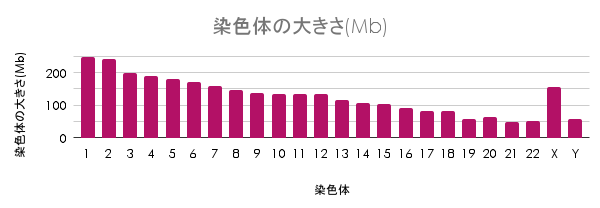

なぜ13、18、21トリソミーだけなのか?

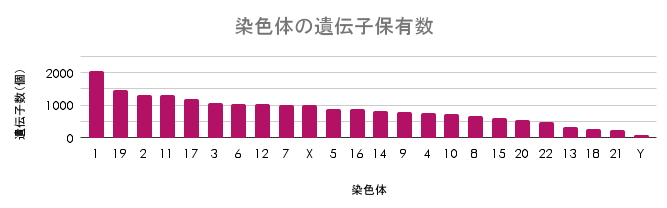

なぜ常染色体のトリソミーは13、18、21トリソミーだけ生まれることができるのかと言うと、保有遺伝子数が少ないためです。

【ヒト染色体の総塩基対数】

【ヒト染色体の遺伝子保有数】

常染色体は大きいものから順番に1から番号が割り振られていますが(例外で22番染色体は21番染色体より大きい)、遺伝子の数は上記のように大きさに比例していません。

13、18、21番の染色体は保有する遺伝子数が少ないことが、生存に至る可能性につながっています。

まとめ

トリソミーとは染色体が3本ある状態のことで、何番目の染色体がトリソミーになっているかによって、それぞれ特有の身体的特徴や発達の遅れ、健康問題を示します。

NIPTについてはこちらもご参考にしてください。

【参考・引用サイト】