高齢出産が増えている中、生まれてくる赤ちゃんの染色体の疾患を心配する夫婦が増えています。

出生前診断を受けるか迷い、ネットなどで検索している方も多いのではないでしょうか。

本コラムでは、そもそも染色体異常とはなにか?その原因は何か?といった基本的な情報について分かりやすくご紹介しています。

染色体異常

染色体異常とは、ヒトの遺伝情報が詰まった染色体の数や構造に異常がある状態のことです。

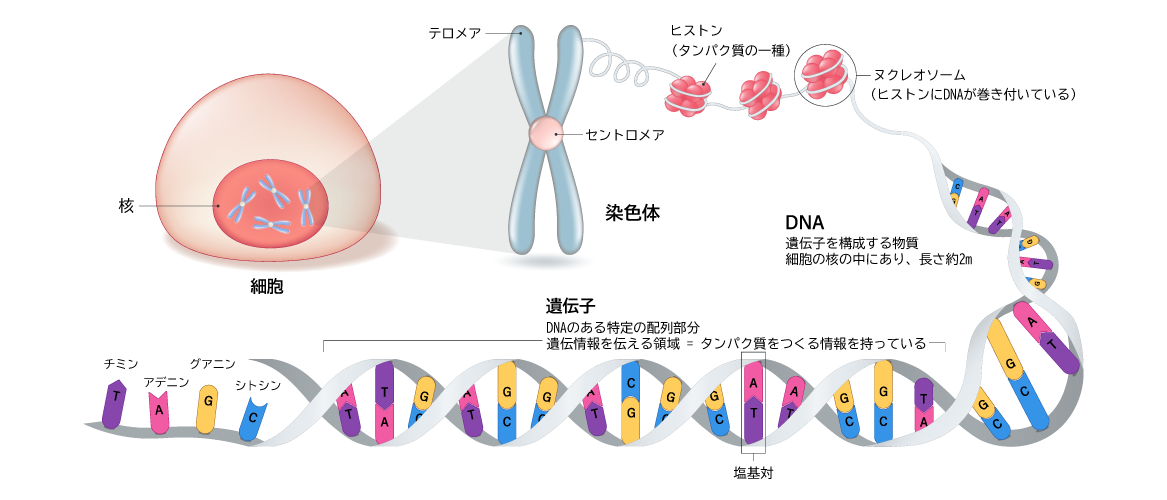

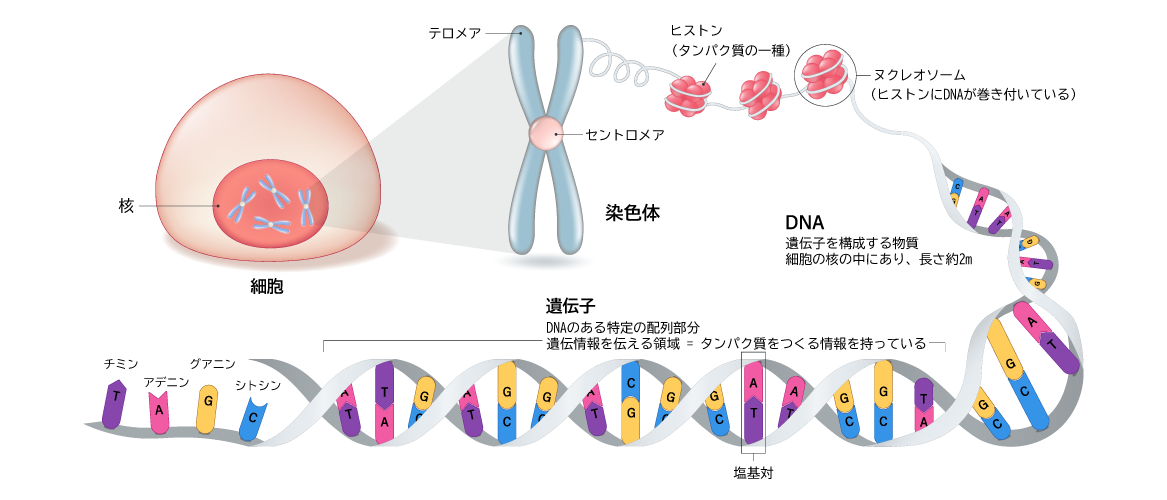

染色体には複数の遺伝子が記録されており、遺伝子は特定のタンパク質を作るための設計図のような役割を果たします。

これにより、私たちの体のさまざまな特徴や機能が決まります。

染色体のどの部分が何の遺伝情報を伝えているかはかなり解明されており、特定の部分の染色体の異常が特定の病気や障害に関連していることが分かっています。

染色体異常があると知的障害、低身長、けいれん発作、心臓の病気、口蓋裂などさまざまな症状や合併症が起こる可能性がありますが、その程度まで予測することは困難です。

染色体異常には、数が増減するタイプ(数の異常)と、形状に変化が起こるタイプ(構造異常)があります。

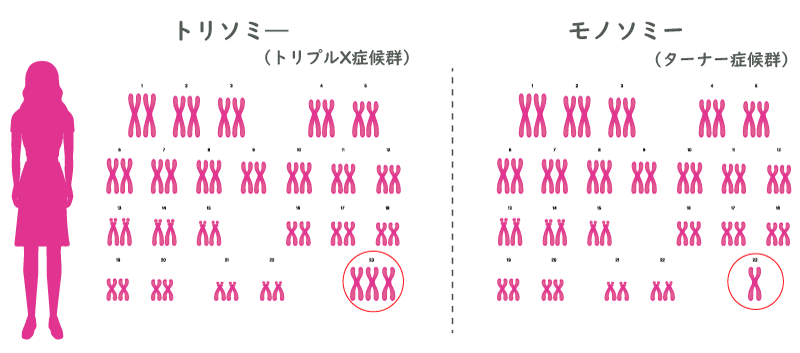

トリソミーとモノソミー(数的異常)

通常2本で1対となる染色体が、3本存在する状態のことを「トリソミー」といい、1本しか存在しない状態のことを「モノソミー」といいます。

「トリソミー」はどの染色体にも起こりますが、多くの場合は致命的で流産や死産となるため、常染色体トリソミーの中で出生できるのは多くの場合、「21トリソミー(ダウン症)」、「18トリソミー」、「13トリソミー」の3種類のみです。

その他の染色体については、「モザイク」と呼ばれる正常な細胞と異常な細胞の両方をあわせ持つ場合などで稀に出生例がありますがその可能性は著しく低下し、ほとんどは妊娠のごく初期に流産となります。

「モノソミー」については、Xモノソミー以外は重症であるため出生まで至りません。

なお染色体の数の異常としては、染色体の数が4本や5本存在するケースもあります。

上記の3つのトリソミー以外のトリソミーについてはこちらのコラムもご参考にしてください。

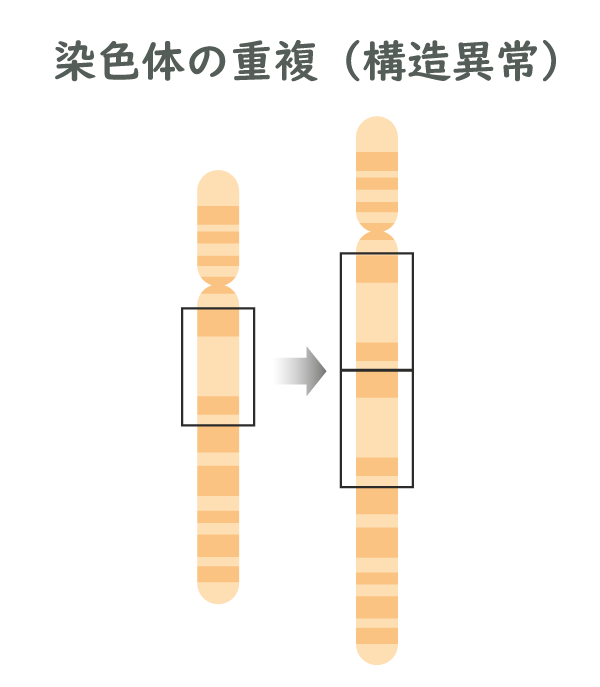

構造異常

染色体の形に何らかの異常がある場合を「構造異常」といいます。

染色体の数は一見正常ですが、ある染色体の一部が欠失していたり、一部が重複していたり、他の染色体にくっついているケースなどがあります。

たとえば、さきほどダウン症は「トリソミー」だとご紹介しましたが、その病因にはトリソミー以外にも、21番染色体に他の染色体がくっつくなどして構造異常が起こった「転座型」も存在します。

そのほか、染色体の非常に小さな領域の構造異常がある状態のことを「微小欠失症候群」といいます。

何番目の染色体のどの領域に欠失(や重複)が起こるかによって特徴的な症状は異なりますが、成長障害や発達遅延、学習障害や行動の問題、先天奇形などを伴いやすいのが特徴です。

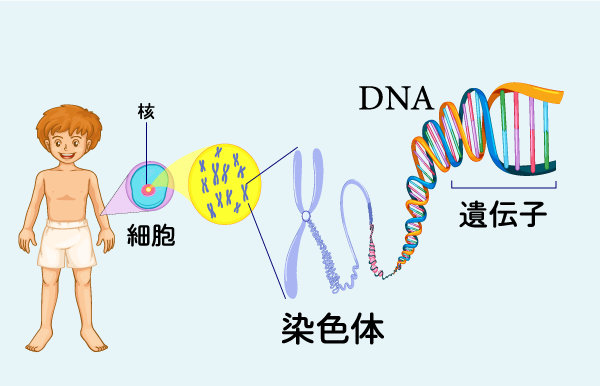

染色体とは

染色体とは、細胞の中にあって、親から子に受け継がれる多くの遺伝情報が収められたものです。

ヒトの体は37兆個あるいは60兆個の細胞からできていると言われていて、とにかく途方もなくたくさんの細胞からできており、その細胞一つ一つの核の中に染色体があります。

染色体が正しく働くことで、私たちの体の成長や機能が正常に保たれます。

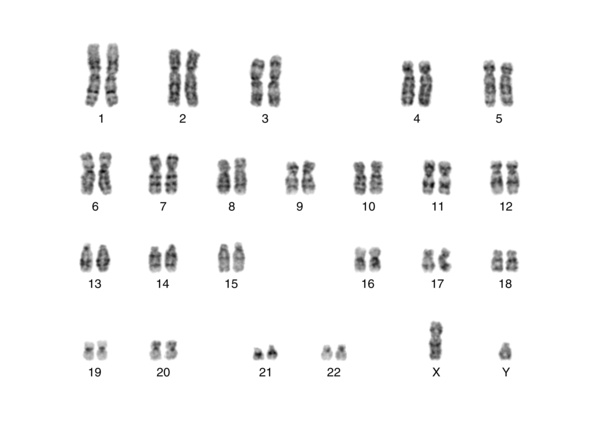

ヒトの染色体は23対46本で1セットです。

染色体には以下の2種類があります。

- 常染色体

- 性染色体

染色体の数は生物によって異なります。

ヒトは46本ですが、例えばネコだと38本で構成されています。

46本の染色体は、父親から受け継ぐものと、母親から受け継ぐものとがペアとなって23組に分かれており、44本(22対)は常染色体、2本(1対)は性染色体と呼ばれています。

常染色体

ヒトの染色体のうち、44本(22対)が常染色体です。

常染色体は、長いものから順番に番号が割り振られているのですが、21番と22番を比べると、実際は21番の方が短いことが判明しています。

常染色体のペアは、大きさ、形、遺伝子の位置と数が同一であり、片方は母親から、もう片方は父親から受け継ぎます。

これにより、各常染色体には同じ遺伝子が2セットずつ存在し、互いにバックアップの役割を果たすことができます。

染色体に変化が起こった場合、サイズが大きい染色体の方がより影響が大きく、生きていくうえで重大な問題が発生しやすいため、ほとんどの場合は流産してしまい出生まで至りません。

性染色体

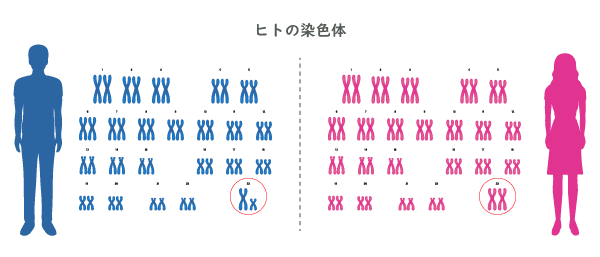

性染色体の組み合わせによって、男性と女性の性別が決まります。

- 男性:X染色体(母由来) + Y染色体(父由来)

- 女性:X染色体(母由来) + X染色体(父由来)

染色体異常が起こる原因

染色体異常の多くは、親から子へ受け継がれるのではなく、細胞分裂の過程などでランダム(たまたま)に発生します。

【染色体異常が起こる主な原因】

- 細胞分裂時にたまたま発生するエラー

- 遺伝

- 環境の影響(放射線、化学物質など)

一般的に、染色体の数の異常は母親由来が多く、染色体の構造異常は父親由来が多くなります。

数的異常が起こる原因

染色体の数的異常は、主に生殖細胞(精子や卵子)が作られる際の減数分裂で、染色体が正常に分離しないことなどによって起こります。

この減数分裂時のエラーは、母親の高年齢化によって頻度が増加することが知られています。

構造異常が起こる原因

染色体の構造異常は、DNA複製の停止のような内的要因のほか、放射線や紫外線、化学物質などによる外的要因によって起こります。

DNA複製時のエラーは、父親の高年齢化によって頻度が増加することが知られています。

染色体異常の検査

染色体異常を調べる検査には、出生前に行う検査と生まれた後に行う検査があります。

出生前診断

妊娠中のおなかの赤ちゃんについて、発育や異常の有無などを調べる検査のことを「出生前診断」といい、エコー検査もこれに含まれます。

出生前診断には、超音波画像によって見た目の異常を調べる検査と、羊水検査や新型出生前診断(NIPT)などの染色体異常を調べる検査があり、それぞれの検査で特徴が異なります。

染色体異常を調べる検査は早いと妊娠10週から受けられるものもありますが、すべての先天性疾患が分かるわけではないことに注意が必要です。

【出生前診断の主な種類】

- 超音波検査

- 母体血清マーカー検査(クアトロテスト)

- コンバインド検査

- 新型出生前診断(NIPT)

- 羊水検査

- 絨毛検査

出生前診断について詳しくははこちらもご参考にしてください。

生まれた後の検査

生まれた後ではどうでしょうか?

出生直後に特徴的な見た目や症状などから何らかの疾患を疑い検査をすることもありますが、症状がほとんどない場合もあります。

乳幼児期は何の症状もなくても思春期に二次性徴があらわれなかったり、出産を考えたときに不妊で検査をした際などに発覚することもあります。

特に性染色体異常は症状がほとんどない場合もあり、一生気づかない人が一定数いると考えられています。

検査は血液などから細胞を採取し、培養して染色体を調べます。

まとめ

染色体異常は親から子へ遺伝する場合もありますが、多くは細胞分裂の過程などでたまたま発生します。

染色体は体の構造や機能などを作るための設計図のような役割を果たしているため、数や構造に異常があると必要な情報が足りないことなどによって、心奇形や知的障害など、さまざまな病気や障害が起こります。

染色体異常が起こる確率についてはこちらのコラムもご参考にしてください。