妊娠中にお腹の赤ちゃんについて調べる検査はいくつかありますが、その中の一つに新型出生前診断(NIPT)があります。

この検査は流産のリスクはありませんが、すべての病気が分かるわけではないこと、お手軽に受けられる検査ではありますが気軽に受けて良いものではないことなど、検査を検討する際に知っておかなくてはならないことがいくつかあります。

このページでは、NIPTについて知りたい、受検を検討しているという方に向けての情報をまとめています。

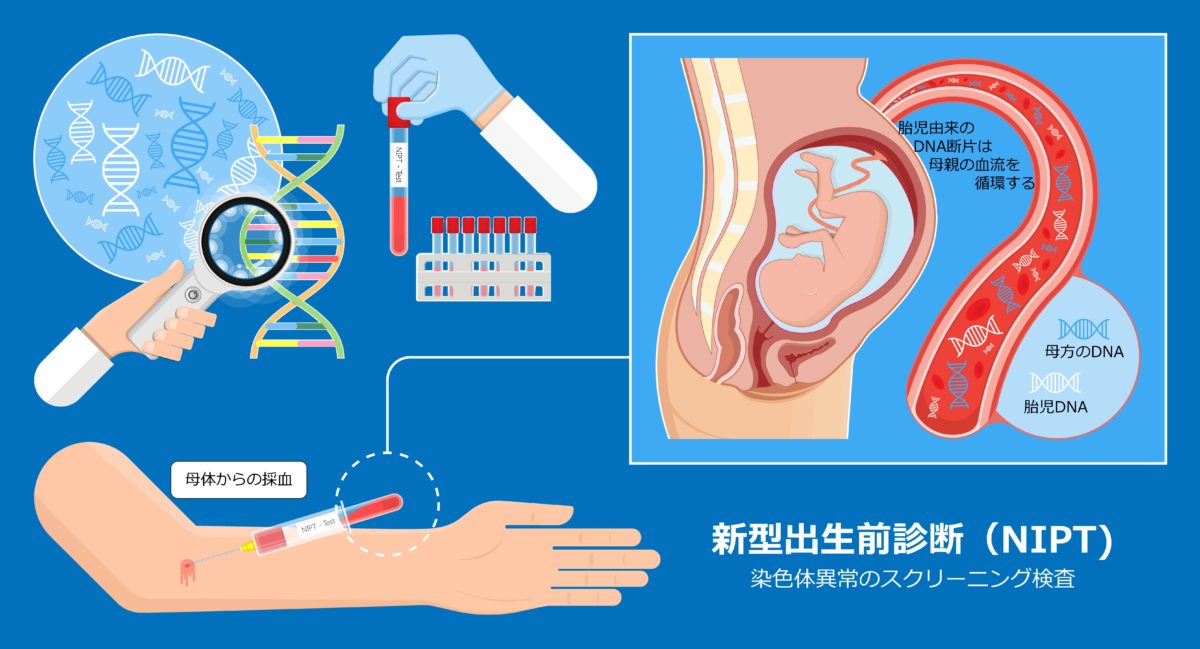

NIPT(新型出生前診断)の概要

NIPT(ニプト / エヌアイピーティー)とは、妊婦さんの腕からの採血のみで、胎児にダウン症などの染色体異常がないかを高い精度でスクリーニングする検査のことです。

妊娠10~16週に採血し、ダウン症、18トリソミー、13トリソミーと、場合によってはその他染色体異常についても可能性を調べます。

検査の精度は高いものの確定検査ではないため、結果が「陽性」であったとしても実際は陰性である「偽陽性」となる可能性があります。

診断のためには羊水検査などを受けます。

羊水検査は流産や感染症のリスクがあるため、染色体異常がある可能性が高い場合を除いて、先にNIPTなどのスクリーニング検査を受けるというのが一般的です。

検査を受けられる条件

NIPTを受けられる条件は検査実施機関によって異なります。

35歳以上など高年齢であることや、過去に染色体異常がある児を妊娠したことがあるなど、一定の制限が設けられている場合もあります。

その他、紹介状が必要であったり夫婦要同伴の場合もあります。

検査実施機関によって大きく異なりますので、詳しくは直接お問合せください。

なお、NIPT JapanのNIPTでは特に制限はございません。

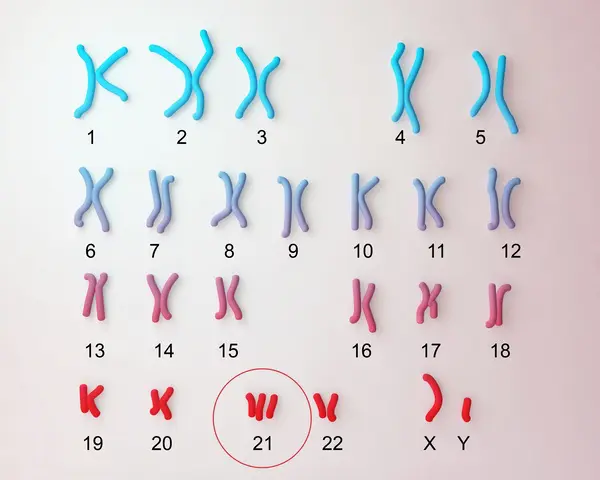

基礎知識:染色体と先天性疾患

染色体とは遺伝情報がつまったDNAが太く折り畳まれたもので、親から子に受け継がれる多くの遺伝情報が収められています。

ヒトの染色体は46本(23対)で、ペアとなる染色体は父親と母親からそれぞれ受け継いでいます。

そのうち22対は「常染色体(1~22番染色体)」、1対は「性染色体」と呼ばれX染色体とY染色体の組み合わせで性別が決まります。

染色体異常とは

染色体異常の多くは、精子や卵子が分裂する際のエラーに起因しておこります。

本来は2本で1セットのところ、1本や3本(トリソミー)になる「染色体の数の異常」は、母体の高年齢化により頻度が高くなります。

染色体の形に変化がある「構造異常」では、父親の高年齢化により頻度が高くなるものもあります。

生まれてくる赤ちゃんのうち、3~5%にはなんらかの先天性疾患があり、染色体異常はそのうち25%を占めます。

「なんらかの先天性疾患」には染色体異常のほか、筋ジストロフィー症などのように遺伝子の突然変異によるもの、バセドウ病のように遺伝因子と環境因子の相互作用によるもの、放射線など物理的な要因によるものなどたくさんの種類があります。

主な染色体異常

NIPTが主に検査対象としている「ダウン症(21トリソミー)」「18トリソミー」「13トリソミー」は染色体異常の中でも比較的出生頻度が高く、3つで約7割を占めます。

すべての染色体に異常が起こる可能性がありますが、染色体の大きさが大きく(番号の小さい染色体)、保有している遺伝子の数が多いほど生きていく上で重篤な問題になります。

そのため、上記3つ以外の染色体異常はほとんどの場合、出産まで至らず流産してしまいます。

ダウン症

ダウン症(21トリソミー)では程度の差はありますが体の成長の遅れ(成長障害)と、知能や運動能力の遅れ(発達障害)が見られます。

知的障害は中程度であることが多いとされていますが、個人差が非常に大きく、療育訓練によって生活の質の改善が期待できます。

先天性心疾患や消化器疾患のほか、目や耳に合併症が起こる頻度が高いですが、重篤な合併症がなく治療を適切に行えば、予後は良好で平均寿命は現在では60歳を超えるとも言われています。

出生頻度は約500人に1人の割合で、新生児の染色体異常の中で最も多くみられ53%程度を占めています。

小児慢性特定疾病に指定されており、医療費の助成や福祉サービス、自立支援事業などのサポートがあります。

18トリソミー

18トリソミーでは臓器を含む全身に重い合併症をともないやすく、重度の成長障害のほか運動機能や知的発達に関連する神経系の発達に重度の遅れが見られます。

出生頻度は約8,000人に1人の割合で、生まれる前から症状が重いことが多く、ママのおなかの中にいる間に約70%は流産や死産となり、生後1年での生存率は10~30%程度と生命予後が厳しいことで知られています。

多くの合併症を持つため、医療設備の整った病院で分娩し、すぐに呼吸のサポートなど合併症の治療を開始する必要があります。

小児慢性特定疾病に指定されています。

13トリソミー

13トリソミーでは口唇口蓋裂や多指、小眼球などの外表的な合併症の割合がほかのトリソミーと比べて高く、運動機能や知的発達に関連する神経系の発達に重度の遅れが見られます。

出生頻度は約8,000~12,000人に1人の割合で、生まれる前からたくさんの症状があり、ママのおなかの中にいる間に約50%は流産や死産となり、生後1年での生存率は5~10%と生命予後が厳しいことで知られています。

多くの合併症を持つため、医療設備の整った病院で分娩し、すぐに呼吸のサポートなど合併症の治療を開始する必要があります。

小児慢性特定疾病に指定されています。

性染色体異常

男女の性別は、X染色体とY染色体の組み合わせで決まります。

両親から1本ずつもらい女性は「XX」、男性は「XY」です。

出生後に先天奇形や発達異常があればすぐに調べることができますが、症状の程度に個人差はあるものの常染色体の異常と比べて軽いことが多く、学習障害など発達や健康に影響がある人もいれば、診断されず一生気づかない人もいます。

不妊であることが多く、不妊治療の際に初めて発覚するケースもあります。

新生児の染色体異常のうち約13%を性染色体異常が占めていますが、診断されてないケースを含めるとさらに多いと考えられています。

比較的出生頻度が高い性染色体異常としては、ターナー症候群、トリプルX症候群、クラインフェルター症候群、XYY症候群があります。

なお性染色体異常についてはほとんどの場合、命に関わる重篤な症状があるわけではなく病気とは一概に言えず、アレルギーなどと同じように「生まれつきの体質」とする考え方が広がってきています。

微小欠失症

微小欠失症候群とは、染色体上のごくわずかな欠失/重複によって引き起こされる症候群のことです。

何番目の染色体のどの領域に変化が起こるかによって特徴的な症状は違いますが、成長障害や発達遅延、先天奇形などを伴いやすいのが特徴です。

ほとんど身体的症状がないケースから、重度の奇形など生きていく上で深刻な健康問題があるケースまでさまざまです。

ただし個人差が大きく、生まれる前に重症度を予測することは困難です。

染色体異常を含む先天異常をもって生まれた赤ちゃんの原因のうち、約10%は染色体の微小な変化が関係しています。

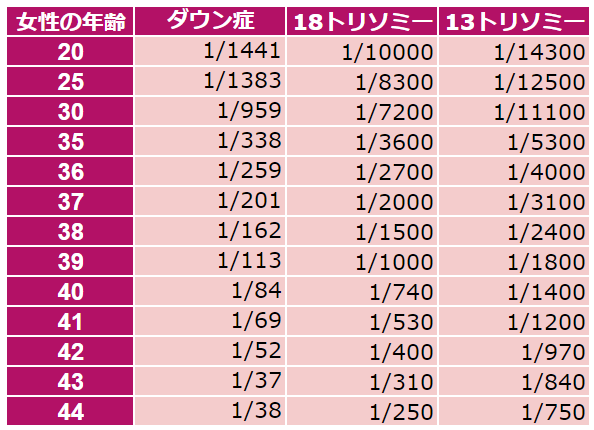

高齢出産と染色体異常の確率

染色体の数の異常は母親に由来することが多く、出産年齢が上がるにつれて受精卵が作られる過程での分裂が正しく行われず、染色体の過剰や不足が起こりやすくなります。

一般的に35歳以上ではじめて出産することを高齢出産といいますが、出産年齢が高くなるほど子どもの染色体異常の頻度が高くなります。

【女性の出産時年齢と染色体異常を持つ子が生まれる頻度】

ただし、35歳以上だからと言って急激にその頻度が高くなるわけではなく、緩やかに増加していきます。

反対に20代でも一定の確率で染色体異常はおこります。

「何歳から確率が高い」ととらえるかは、人それぞれでしょう。

NIPTの検査精度

NIPTの検査精度を評価する指標として「感度」と「特異度」が用いられます。

例えばNIPTにおけるダウン症に対しての「感度」とは、実際にダウン症がある胎児を正しくダウン症だと判定する能力をいいます。

感度が99%であれば、100人のダウン症がある胎児のうち、99人を正しくダウン症だと検出できることを意味します。

感度が100%に近い検査ほどその特定の疾患を見逃すことはまれです。

感度が99%の検査を受けた結果が「陽性」だったとしても、胎児がダウン症である可能性が99%だという意味ではありません。

「特異度」とは反対に、ダウン症ではない胎児を正しくダウン症ではないと判定する能力をいいます。

NIPTは感度と特異度が高く、特に特異度が高いため「ダウン症は陰性」と結果がでた場合、胎児にダウン症がある可能性はかなり低いと言えます。

ただし、100%の検査ではないことに注意が必要です。

NIPT検査結果の意味

NIPTはすべての先天性疾患を調べるものではなく、対象疾患についてしかわかりません。

その対象疾患についても、異常があるかどうかの可能性を調べる検査なので、仮に陽性(疾患の疑いあり)と結果が出たとしても、確実に疾患があるとは言えません。

検査結果は「陽性」「陰性」「判定保留」の3種類で判定されます。

検査を受ける前に、結果をどのように受け止めてその後どのように対応するかをパートナーとよく話し合っておく必要があります。

そのためにも出生前診断を受ける前に遺伝カウンセリングを受けておき、検査や治療などへの理解と疑問や問題などを解決しておくことが重要です。

陽性とは

特定の染色体異常がある可能性が高いことを意味します。

NIPTは検査精度が高いことが特徴ですが、赤ちゃんの疾患を確定する検査ではないため検査結果が陽性だった場合、本当に疾患があるのかどうかを調べるために、基本的には羊水検査を受けることになりますが必須ではありません。

陰性とは

対象疾患がある可能性は非常に低いことを意味します。

もちろん調べていない先天性疾患がある可能性はありますし、調べた疾患に関しても100%否定できるものではありません。

結果が陰性であればその後の対応は特にありません。

健やかな妊娠生活をお過ごしください。

判定保留とは

ごくごくまれに、採血した母体血液中の胎児DNA量が足りないなどの理由で判定が出せない場合があります。

判定保留となった場合、再検査をするか検査をあきらめるかの選択になります。

ある程度待つとDNA量が増加するため再検査ができますが、それでも判定が得られない場合があります。

検査後の選択について

NIPTが陽性判定で、羊水検査の結果もやはり陽性だった場合、最終的な選択肢としては「妊娠継続」をするのか?「人工妊娠中絶」をするのか?選ばなければなりません。

中絶

日本では胎児の先天性疾患を理由とした中絶は認められていませんが、母体の健康保護や経済的理由などの名目で妊娠22週未満において実施されています。

染色体異常の治療とサポート体制

染色体異常そのものを治療することはできませんが、合併症に対する手術や療育などによって成長をサポートしていきます。

ダウン症をはじめとした18トリソミー、13トリソミー、ターナー症候群や微小欠失症の一部は小児慢性特定疾病に認定されており、医療費の助成や福祉サービス、自立支援事業などさまざまなサポートが受けられます。

また各疾患の家族会が全国にありますので、活動に参加したりご家族の方にお話を伺うこともできます。

個性という考え方

NIPTの目的は胎児の染色体異常について調べることで、最適な分娩方法や生まれた後の療育環境の整備につなげることです。

妊娠中に胎児に染色体異常があると判明しても、染色体異常そのものを治療する方法はなく、また生まれた後の症状や合併症の重症度についても分かりません。

何の疾患もない健康な子どもを産みたいという気持ちと、疾患のある子なら産みたくないという気持ちはイコールではありません。

そもそもヒトは産まれた後も後天的に障害が発生するリスクを常に負っています。

「健康」とされている人でも、10個以上の変化した遺伝子を持っていると言われていて、それは現れていないだけの場合もありますし、診断されていないだけの場合もあります。

染色体の変化があることと病気であることはイコールではなく、染色体の変化も珍しいことではありません。

生まれつき他の人とは違った特徴を持っていますが、多様性の一つである、個性であるとする考え方が少しずつ広まってきています。

先天性疾患があることによって苦労することもあるでしょうが、人の幸不幸はそれで決まるものでもありません。

遺伝カウンセリングとは

遺伝カウンセリングというと堅苦しい感じがするかもしれませんが、あなた特有の悩みについて、遺伝の専門家に相談することができます。

カウンセラーは「臨床遺伝専門医」という医師であったり、医療従事者で専門の認定制度を受けた「認定遺伝カウンセラー」であったりします。

あなたが決めた道を否定することはありませんが、正しい情報の元で納得のいく決断ができるようサポートしてくれます。

出生前診断において正しい答えというのはありません。

大切なことは科学的根拠に基づく正しい情報と、あなた自身(とパートナー)が決断するということです。

どのような選択であっても、個人の価値観を最大限尊重し、可能な限りサポートしてくれる存在が遺伝カウンセラーです。

費用・保険適用外

NIPTは保険が適用されず自費で受ける必要があるため、一般的に高額な費用がかかります。

NIPT費用の相場は10万円~25万円程度です。

検査項目が増えるほど検査費用は高くなります。

費用でのチェックポイントは、検査費用以外にも遺伝カウンセリングの費用、初診料、陽性だった場合の羊水検査の費用補助があるかを確認するとよいでしょう。

双子の場合

双子でもNIPTを受けることができます。

ただし検査結果の解釈に注意が必要です。

結果が「陰性」であればよいのですが、「陽性」だった場合は「片方だけ陽性もしくは両方とも陽性」ということになります。

性別判定ができる検査施設においても、「片方だけ男児もしくは両方とも男児」という結果になります。

また、検査項目について施設によっては制限されます。

バニシングツイン

バニシングツインとは、双子のうちの片方が妊娠初期の段階で、お腹のなかで亡くなり、子宮から消えたように見える現象のことをいい、双子妊娠のうち10~15%の確率で起こっていると考えられています。

バニシングツインと診断された場合でもNIPTを受けることができますが、成長の止まった個体のDNAが母体に完全に吸収されていない場合、結果に影響を及ぼす可能性があります。

NIPTで分かること、分からないこと

今までのまとめになりますが、NIPTではすべての先天性疾患がわかるわけではなく、また確定診断ではないことに留意してください。

【分かること】

- 胎児がダウン症(21トリソミー)、18トリソミー、13トリソミー、その他検査した対象疾患を持つ可能性

- 性別判定(検査施設によって任意、100%ではない)

【分からないこと】

- すべての先天性疾患が分かるわけではない

- 染色体異常についても、対象疾患についてしか分からない

まとめ

ここまですべてお読みいただいても、不安に思うことや気持ちの整理がつかないこと、パートナーと意見が分かれるなどさまざまなお悩みがあると思います。

NIPTに限らず出生前診断を受けるということは、難しい決断を迫られる場面に遭遇する可能性があります。

NIPT Japanでは臨床遺伝専門医によるオンラインカウンセリングを実施しております。

身近な人ではなく第三者に相談することは、気持ちを整理するうえでも大変役に立つはずです。

最終的には、ご夫婦が納得のいく選択・決断が出来ることをお祈りしております。