多様化が進む現代において、30代後半での妊娠はもはや一般的です。

しかし、出産年齢が上がると胎児に染色体異常が起こる確率も高くなることが知られています。

実際に20代と30代後半での出産では、染色体異常の発生率にどれほどの違いがあるのでしょうか?

この記事では染色体異常が起こる確率について、わかりやすく解説します。

ぜひ最後までお読みくださいね。

出産年齢と染色体異常発生率

染色体の数的異常は母親に由来することが多く、これは年齢が高くなると卵子が作られる過程でのエラーが起こりやすくなるためです。

一般的に35歳以上ではじめて出産することを高齢出産といいますが、出産年齢が高くなるほど子どもの染色体異常の頻度が高くなることが知られています。

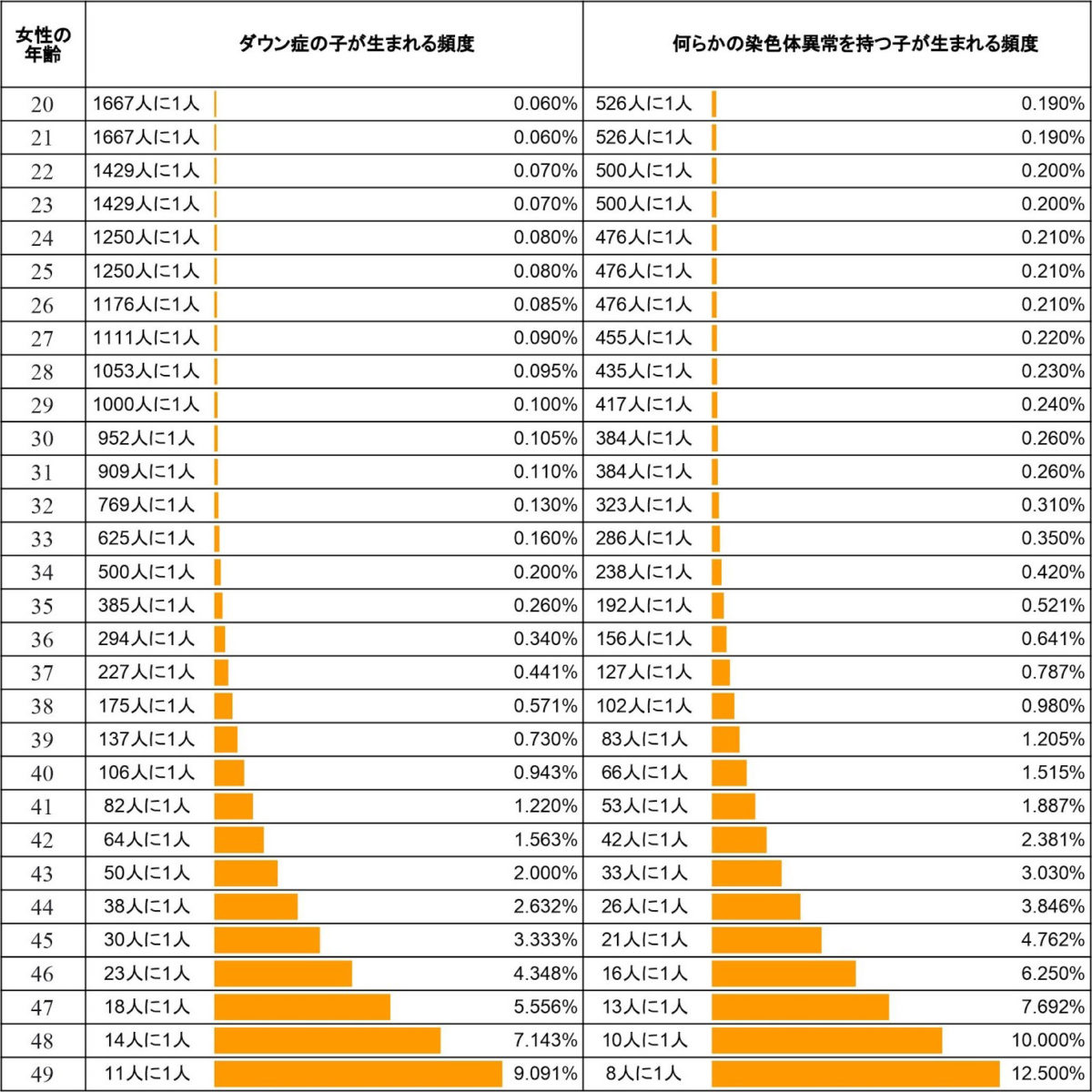

【女性の年齢と染色体異常を持つ子が生まれる頻度】

左の表はダウン症の子が生まれる頻度を、右の表は何らかの染色体異常を持つ子が生まれる頻度を示しています。

グラフから分かる通り、35歳から染色体異常の頻度が急激に増えるわけではなく緩やかに増加していきます。

- 30歳と35歳で比較すると、ダウン症のリスクは約2.5倍に増加しています。

- 35歳と40歳で比較すると、ダウン症のリスクは約3.6倍の増加です。

20歳を基準として比較すると、ダウン症のリスクは30歳では約1.8倍、35歳では約4.3倍、40歳では約15.7倍、45歳では約55.6倍に増加します。

【20歳を基準とした場合のダウン症のリスク】

20歳を基準として見てみるとものすごく確率が高くなっているように見えますが、40歳でのダウン症の子が生まれる頻度は106人に1人となっており、割合としては1%以下です。

「何歳から確率が高い」ととらえるかは、人それぞれでしょう。

「染色体異常って?」「染色体異常の数的異常って?」という方はまずはこちらのコラムをお読みください。

父親の年齢と染色体異常の関係

父親の年齢が上がると、染色体の構造異常が起こりやすくなります。

男性は一生を通じて精子を新しく作り続けており、絶えずDNAの複製を繰り返しています。

この複製過程でDNAの切断と修復が行われていますが、年齢とともに修復能力が低下することと、それまで経てきた複製回数が多くエラーが発生する機会が多かったことで、染色体の構造異常が発生しやすくなります。

そのほか、メンデル遺伝病や自閉症などの多因子遺伝病に関係する突然変異(親からの遺伝ではない)の多くが精子形成に由来しており、父親の年齢が上がることでそのリスクも高くなります。

新生児の染色体異常発生割合

【出生児の染色体異常発生割合】

染色体異常を含めて、生まれつきの疾患や障害を「先天性疾患(先天障害)」といいます。

生まれた赤ちゃんのうち、3~5%は何らかの先天性疾患を持っています。

「何らかの先天性疾患」には染色体異常のほか、筋ジストロフィー症などの単一遺伝子疾患(ある一つの遺伝子の異常によって発症する)や、精神分裂症などの多因子遺伝(複数の遺伝要因と環境要因が相互に作用しあって発症する)などがあります。

そして、染色体異常はその「何らかの先天性疾患」のうち、約25%を占めています。

「染色体異常」のうち、最も多いのがダウン症(21トリソミー)でおよそ53%、次いで18トリソミー、13トリソミーの頻度が高く、この3種類のトリソミーで染色体異常の約7割を占めます。

【染色体異常の中で多いもの】

- ダウン症:53%

- 18トリソミー:13%

- 13トリソミー:5%

胎児の染色体異常を調べる検査である「新型出生前診断(NIPT)」では、この3種類のトリソミーを基本の検査項目としています。

新型出生前診断(NIPT)についてはこちらもご参考にしてください。

まとめ

染色体異常を持つ子が生まれる確率は両親の年齢が高くなるにつれて上がり、特に染色体の数的異常は母親に、染色体の構造異常は父親に由来しやすいことが分かっています。

染色体異常の中で最も頻度が高いダウン症について20歳と40歳のママで比較すると、その確率は約15.7倍にもなりますが、40歳でのダウン症の子が生まれる割合は1%以下であり、一概に「何歳から確率が高い」というのは難しいかもしれませんね。

胎児に起こる主な染色体異常についてはこちらに一覧表がございます。