多くの妊婦さんが感じる流産への不安ですが、残念ながら流産は一定の確率で起こります。

特に妊娠初期の流産は胎児の染色体異常や遺伝子の病気が原因のことが多く防ぎようがありません。

妊婦さんのせいではありませんので、悩んだり後悔したりしないでください。

一方で後期流産については予防が可能なこともあります。

ここでは流産の症状や流産しやすい行動など流産にまつわる疑問についてご紹介しています。

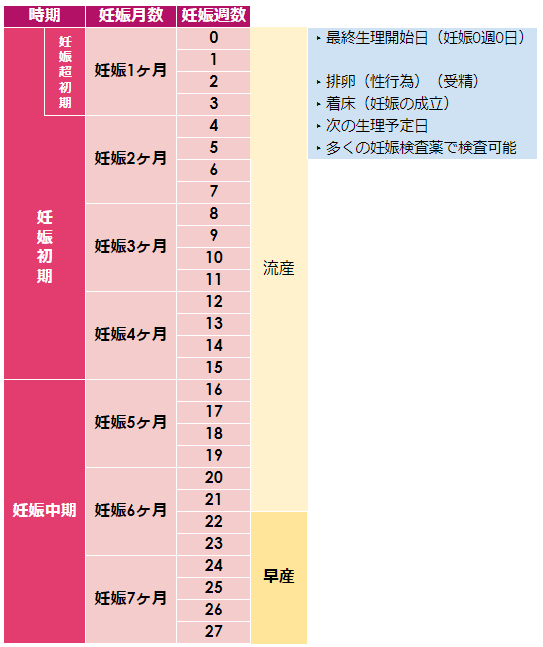

妊娠22週未満が流産

流産とは、妊娠22週未満におなかの赤ちゃんが亡くなってしまうことをいいます。

「流産」という言葉の響きから、亡くなった赤ちゃんが出てくることをそう呼ぶように感じますが、ママのおなかの中にいるか外にでているかは関係なく「妊娠22週未満に妊娠が終わる」ことはすべて流産と呼びます。

流産は、人為的に行なう「人工流産」と不可抗力で自然に起きる「自然流産」に分けられます。

人工流産(中絶)

流産のうち母体保護の目的で行なわれる手術のことを人工流産といい、いわゆる「中絶(人工妊娠中絶)」のことです。

さまざまな理由により妊娠を継続することが難しい場合に行なわれる手術で、人工的に胎児を取り出します。

手術が可能な期間や手術を受けられる人の条件など、中絶に関することは母体保護法により定められており、自分の体に起こっていることとはいえ必要な手続きを踏まず中絶をすると違法になります。

中絶については、「コラム:中絶(堕胎)に関する疑問」もご参考にしてください。

自然流産

人工流産以外の自然に起こる流産はすべて自然流産といいます。

自然流産の多くは亡くなった赤ちゃんは自然に体外へ排出されますが、母体内で亡くなった赤ちゃんがしばらく待っても排出されない場合、手術で取り出すことがあります。

この場合手術で胎児を取り出しましたが、母体内ですでに亡くなっていたので自然流産に含まれます。

流産の原因

流産の8割以上は妊娠初期である妊娠12週までに起こっています。

妊娠12週までの早期流産はほとんどの場合、赤ちゃん側に原因があります。

妊娠初期の流産の多くは胎児の染色体異常や遺伝子の病気などが原因で、残念ながら防ぐことはできません。

これらの問題は受精の過程で偶然起こり、赤ちゃんに成長していく力がないため妊娠初期の段階で流産となってしまいます。

ママが妊娠に気づくのが遅れて、ハードな運動や仕事、飲酒をしていたから流産になるということはほとんどありませんので、もしそうなったとしてもご自身を責めないでください。

一方、妊娠12週以降の流産ではママの体のトラブルが関係するケースが増えます。

両親の染色体異常やママの子宮の異常(奇形、子宮筋腫、絨毛膜下血種)や感染症、内分泌代謝異常、自己免疫異常、血液凝固異常などが考えられます。

ただし原因がはっきりしないこともあります。

流産の兆候と症状

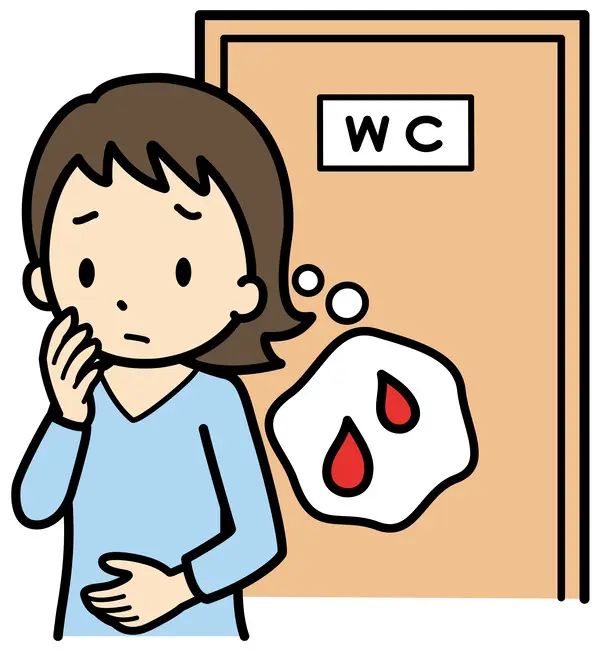

流産の主な症状は、出血、腹部の張りや下腹部痛、腰が痛くてだるいなどです。

流産にかかわらず妊娠初期に、少量の出血や腹痛が起こることはよくあります。

すべての妊婦さんのうち、3~5人に1人はこのような出血がみられます。

また、正常な妊娠経過でも、流産とは関係なく「着床出血」や「妊娠月経」と呼ばれる出血がみられることがあります。

通常、妊娠中にはホルモンのバランスが変化するため、腰痛や軽い腹痛が起こりやすい状態になっています。

生理痛のような鈍い痛みからピリピリとする腹痛まで様々ですが、症状を感じたとしても流産とは限りません。

必要以上に不安を感じることはありませんが、症状が続いたり痛みが強い、真っ赤な血が出る場合などはかかりつけの産婦人科でご相談くださいね。

出血量が多く痛みが強いほど、流産の可能性が高くなります。

流産が起こる確率

流産する確率は、医療機関で妊娠が確認された人のうち15%前後で、けっして珍しいことではありません。

妊婦さん6~7人に1人は流産していることになります。

流産する確率は、女性の年齢と関係しています。

流産と妊婦さんの年齢は関係するのか?

35歳以上で初めて出産することを一般的に高齢出産といいますが、高齢出産では若い女性よりも流産する確率が高くなります。

自然流産する確率は、お母さんの年齢が上がるほど高くなるというデータがあります。

【母体年齢と自然流産率】

| 年齢区分 | 妊娠例数 | 自然流産例数 | 自然流産率(%) |

|---|---|---|---|

| 24歳以下 | 90 | 15 | 16.7 |

| 25~29歳 | 673 | 74 | 11.0 |

| 30~34歳 | 651 | 65 | 10.0 |

| 35~39歳 | 261 | 54 | 20.7* |

| 40歳以上 | 92 | 38 | 41.3* |

| 合計 | 1,767 | 246 | 13.9 |

資料:虎ノ門病院産婦人科 1989.1.~1991.7.データ

母体年齢と流産 周産期医学 vol.21 no.12, 1991-12

高齢出産では胎児の染色体異常が増えるため、流産の確率も高くなります。

40歳以上での自然流産率が40%以上というのは、かなり高いと驚かれた人も多いのではないでしょうか。

これは出産年齢が高くなるほど卵子も老化し、染色体の異常が起こりやすくなるためです。

高齢出産については以下のコラムもご参考にしてください。

一度流産になると次も流産になりやすいの?

一度流産を経験した女性は、「次も流産だったらどうしよう。。。」と不安になりますね。

流産の多くは偶然起こるため、誰しもその可能性があります。

同じ人物であってもそれぞれの妊娠は独立していると考えますので、続けて流産する頻度は2~5%程度といわれています。

一度流産したからといって、次も流産する確率が高くなるわけではありません。

ただし流産を2回以上繰り返す場合を「反復流産」、3回以上繰り返す場合を「習慣流産」といいます。

特に3回以上繰り返す習慣流産の頻度は1%程度で、両親に何かしらの疾患が隠れている可能性がありますので、流産を繰り返す場合は精密検査を受けてみた方がよいでしょう。

流産の分類

流産にはその症状や進行具合、回数や時期などによってさまざまな呼び方があります。

| 時期による分類 | 化学流産 |

| 症状による分類 | 稽留流産、進行流産 |

| 回数による分類 | 反復流産、習慣流産 |

| 原因による分類 | 人工流産、自然流産 |

| 進行具合による分類 | 完全流産、不全流産 |

化学流産

化学流産とは妊娠検査薬などで妊娠反応は出たものの、妊娠が確定する前の極々早い段階で流産することをいいます。

精子と卵子が出会い受精してもまだ妊娠成立ではありません。

受精卵が子宮内膜に着床し、赤ちゃんを包み込む胎嚢(たいのう)を超音波検査で確認できると妊娠が確定します。

化学流産は妊娠検査薬などでは陽性だったが超音波検査で正式に妊娠を確認する前にすでに流産してしまっています。

調べなければいつも通り生理がきたと思い気づかれなかったはずが、妊娠検査薬で調べることが一般的になった現代だからこそ知られるようになった病態です。

妊娠検査薬では陽性だったのに病院で調べたら妊娠していなかった場合、化学流産の可能性があります。

化学流産については以下のコラムもご参考にしてください。

稽留流産

稽留流産とは妊婦さんに出血や腹痛などの自覚症状がないため気づいてはいませんが、おなかの中ですでに亡くなってしまっている状態です。

稽留(けいりゅう)とは、とどまることや滞ることを意味します。

本人は気づいていませんので妊婦健診の超音波検査などで初めて発覚します。

経過観察で胎児が自然に排出されないようであれば手術で取り出します。

進行流産

進行流産は出血や強い下腹部痛があり、子宮が収縮を開始している状態です。

まさに流産が進行中であり胎児を含む子宮内容物の排出が始まっていますが、まだ一部が残っています。

残念ながら進行流産だと分かっても途中で止める手段はありません。

切迫流産との違い

切迫流産とは、程度の差はありますが「流産になりかけている」状態のことをいいます。

性器からの出血や下腹部の痛みなどがあると切迫流産と診断されることがありますが、すぐに流産につながるわけではありません。

入院が必要なケースもありますが特に問題なかったというケースもあり、実際に切迫流産と診断されても70%くらいは無事に出産しています。

安心はできませんが、必ずしも流産するわけではありません。

流産との決定的な違いは、切迫流産は赤ちゃんの心拍があり、生きているということです。

治療薬はなく、できる対処法としては「安静にする」ことです。

切迫流産については、「コラム:切迫流産の症状や原因と予防のためにできること」もご参考にしてください。

流産しやすい行動

妊娠12週までに起こる早期流産の多くは努力で防げるものではありませんので、過度に神経質にならずにストレスを抱えないようにしましょう。

妊娠12週以降の後期流産は子宮のトラブルや感染症など予防ができるものもあります。

【流産しやすい行動】

- 体のトラブルを放置する

- 不用意に人混みの多い場所へ行く

- タバコを吸う

- アルコールを飲む

子宮筋腫などの子宮のトラブルがあると部位や状況によっては流産の原因となり得ます。

また妊娠初期に風疹などの感染症にかかると流産になる可能性がありますので、人混みを避ける、手洗いうがいをしっかりするなどの予防に努めましょう。

妊娠を望むなら子宮の検査や風疹抗体検査などブライダルチェックを受けてみるのもいいかもしれません。

妊娠中は免疫力が落ちるため風邪や感染症にかかりやすく普段よりも注意が必要です。

タバコやアルコールの摂取は流産のリスクを高めますので、妊娠が分かったらきっぱりとやめましょう。

妊娠初期の出血は流産か?

妊娠初期の性器からの出血は切迫流産や流産が原因の場合もありますが、そのほかの理由で出血することもあります。

少量の不正出血はあまり心配のないものと妊娠に影響するものがあり、子宮頸管ポリープや子宮筋腫などの子宮の軽いトラブルのほか、絨毛膜化血腫などで不正出血する可能性があります。

出血の仕方で流産の兆候かそのほかの原因があるのかを見分けることは困難でしょう。

出血量が多い場合や腹痛がひどい場合はすぐに受診するべきですが、そうでなければ安静にして過ごし、次の妊婦健診の際にご相談ください。

妊娠初期におこる不正出血については、「コラム:妊娠のサインの着床出血はいつおこるのか?生理の出血との違い」もご参考にしてください。

流産と死産の違い

死産も流産もどちらも胎児が亡くなることをいいますが、その時期によって分けられます。

妊娠22週未満で亡くなる場合は「流産」、妊娠22週以降で亡くなる場合は「死産」といいます。

これは妊娠22週未満での生存例がなく、現代医学では赤ちゃんがママのおなかの外に出て生きていける可能性がないためです。

流産後の手術

初期の流産であれば経過観察とする場合もありますが、状況に応じて手術を行います。

「完全流産」で、胎児や胎盤など子宮の内容物がすべて出ている場合は手術は必要ありません。

一方「不全流産」で、子宮内に組織が残っている場合は放置すると感染症などの危険がありますので、手術で取り出します。

手術は全身麻酔で、10分程度で終わります。

一般的に一泊の入院となることが多いようですが、日帰りが可能な場合もあります。

流産後に気をつけることとは?

流産直後は、子宮内膜が傷つき荒れた状態ですので、1週間程度は安静にする必要があります。

出血がありますが、1~2週間程度で治まります。

シャワーは基本的に退院した翌日からOKですが、入浴はしばらく控えましょう。

セックスは次の月経が来る、1ヶ月後くらいまでは控えましょう。

流産後の妊娠

流産してしまったあとは次の妊娠へ大きな不安を感じるかもしれませんが、一定の確率で流産は起こりますので心配し過ぎることはありません。

生理がくれば子宮が順調に回復していると言っていいでしょう。

次の妊娠を望む場合は、流産後の妊活について「生理が1~3回きてから」と医師の指導を受けることが多いようです。

ご夫婦の年齢や精神状態によって「できるだけ早く妊活を始めたい」「まだ流産直後なので気持ちにゆとりがない」などさまざまな状況があるかと思います。

流産になった妊娠週数や手術の有無などでも子宮の回復具合は変わってきますので、ご夫婦のお気持ちも医師に相談しつつ良いタイミングをみつけてください。

まとめ

妊婦さんのうち約15%が流産となっており、多くの女性が流産を経験しています。

そのうち8割以上は妊娠初期である妊娠12週までに起こっており、防ぎようのない流産ですので過度に神経質にならずに心穏やかにお過ごしくださいね。

妊娠12週以降の後期流産では、感染症や子宮のトラブルなど予防が可能な場合もあります。

感染症への対策はしっかり習慣づいていると思いますので継続なさってくださいね。

妊娠初期の流産の多くは胎児の染色体異常や遺伝子の病気が関係しています。

胎児に起こる主な染色体異常や先天性疾患の頻度についてはこちらもご参考にしてください。