妊娠中はさまざまなトラブルが起こる可能性があり、比較的順調に過ごしてきた方でも早産と無縁とはいえません。

妊娠初期の流産に比べて早産の頻度は少ないとは言え、それでも無事出産の日を迎えるまでは気が抜けませんね。

ここでは早産の原因や症状、なりやすい人の特徴などの情報をまとめていますので、参考にしてみてください。

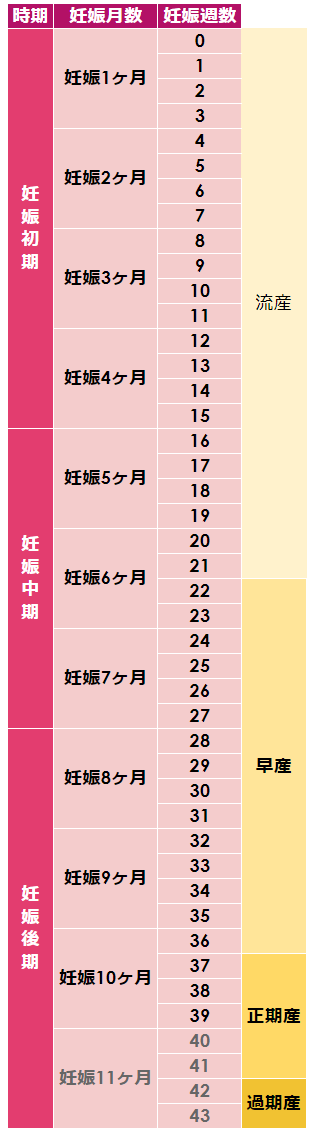

早産とはどんな状態?

妊娠の経過が順調で、いわゆる「出産予定日」頃の出産のことを「正期産」といい、妊娠37週0日~41週6日までの出産のことをさします。

妊娠10ヶ月頃です。

対して、「早産」とは正期産より前の出産のことで、妊娠22週~37週未満までの出産をさします。

妊娠6ヶ月~9か月頃です。

早産で生まれた赤ちゃんは正期産と比べて様々な病気の罹患率が高くなります。

妊娠22週というのは赤ちゃんがお母さんのお腹の外に出ても生きていけるぎりぎりの時期であり、早く生まれるほど身体の発達が未熟なため、特に妊娠28週頃より早く生まれると生存率への影響や生まれた後に重篤な障害が起こる可能性が高くなります。

なお、妊娠22週未満での出産は現代医学では生存の可能性がないため流産とよびます。

早産は人為的に行なう人工早産と自然早産に分けられます。

人工早産

早産のうち、妊婦さんや胎児の健康リスクを考慮して出産を計画的に早めるケースを「人工早産」といい、帝王切開や分娩誘発などを行います。

例えば母体の高血圧や糖尿病、胎児の成長遅延などがこの決定に至る理由になります。

人工早産は潜在的なリスクを回避し、母子の健康を守るために選択されます。

自然早産

特定の医学的介入なしに、なんらかの理由により通常より早いタイミング(妊娠37週未満)で自然に陣痛がきてしまい出産する場合を「自然早産」といいます。

例えば子宮の異常な収縮、感染症、子宮頸管の無力症など、さまざまな要因によって引き起こされることがあります。

切迫早産との違い

切迫早産とは「早産になりかけている」状態のことをいいます。

お腹の張りや痛み、出血があったり、子宮口が開きかけていて場合によっては破水しているなど、通常より早い段階で赤ちゃんが出てきてしまいそうな状態のことです。

切迫早産と言われてもまだ早産になるとは限らず、早期治療でおさまる軽度のケースから、早産が避けられない重度のケースまであります。

「切迫」とは、さしせまること、緊張した状態になることをいいます。

早産が起こる確率

日本で早産となる人は、全妊婦さんのうち5%程度です。

これは世界的にみても少なく、日本の周産期医療が進んでいることがうかがえます。

早産のうち約75%が自然早産です。

症状

【早産の自覚症状】

- 下腹部痛

- おなかの張り

- 性器出血

- 破水

これらの症状は早産の可能性を示唆する重要な指標であり、早期に認識して適切な対応を取ることが母子の健康を守るために不可欠です。

異常を感じたらすぐに医療機関に連絡し、適切な診断と治療を受けましょう。

下腹部の張り感や痛み

お腹の張りは妊娠後期になるにつれてほぼ全員の妊婦さんが感じ、通常はしばらく安静にしていればおさまります。

しかし横になって休んでも張りが続く、規則的にお腹が張る、張りが痛みに変わる場合などは早めに受診しましょう。

強い痛みや持続的な張りは子宮が収縮していることを示している可能性があり、特に収縮が定期的である場合は早産となる危険性が高いと考えられます。

性器出血

妊娠37週以降の少量の出血なら、いわゆる「おしるし」の可能性が高いのですが、それ以前であれば早産の兆候かもしれません。

特に、ナプキンでは足りないくらいの出血量があったり、サラサラとした出血がある、血の塊が出る場合などは早産となる危険性が高いと考えられます。

破水

破水は羊水が漏れ出る状態を指し、量にかかわらず感染のリスクが高まるためすぐに医療機関への連絡が必要です。

陣痛開始前に羊水が流れ出てしまう「前期破水」の場合、量が少なく尿漏れと区別できないこともありますが、破水は尿と違って自分の意思で止めることはできません。

早産での出産

早産での分娩方法は、妊娠週数や母子の健康状態によって異なりますが多くは帝王切開となります。

在胎週数が短く、体重が軽く生まれた赤ちゃんほど長期的なフォローアップが必要となり、障害が残る可能性も高くなります。

原因

【早産になる主な原因】

- 感染症

- 妊娠高血圧症候群

- 多胎妊娠

- 子宮の異常

- 胎盤の異常

- ライフスタイルの乱れ

早産に至る原因はさまざま考えられますが、よく見られるのは子宮内感染によって早産になるというケースです。

感染症や妊娠高血圧症候群、羊水過多など、子宮の収縮を促しやすい合併症があると早産につながりやすくなります。

感染症

早産の原因として最も多いのは子宮内感染で、8割程度を占めています。

子宮内感染は、何らかの原因で膣から子宮へ細菌が入ることで起こります。

細菌の感染により子宮内膜に炎症が起こる子宮内膜炎になると、内膜が弱くなり破水や子宮の収縮(陣痛)を誘発する可能性があります。

妊娠中にコンドームを使用しないでセックスをすると、細菌感染の恐れがあります。

クラミジア感染症などの性感染症も、早産の原因になります。

妊娠高血圧症候群

妊娠高血圧症候群は胎盤の機能不全につながり、胎児の成長が悪くなったり常位胎盤早期剥離につながる可能性があります。

羊水過多にもなりやすく、破水や陣痛を誘発します。

規則正しい生活と十分な休養、また適切な体重増加量を心掛けましょう。

多胎妊娠

双子などの多胎妊娠では、子宮がより大きくなるため早い段階からお腹が張りやすく、早産の可能性が高くなります。

2017年に早産で産まれた割合は、単胎が4.7%に対して双子を含む多胎は50.8%と非常に多く、多胎妊娠の約半分は早産になっていることが分かります。

近年では、不妊治療など生殖医療の進歩に伴い多胎妊娠が増えています。

子宮の異常

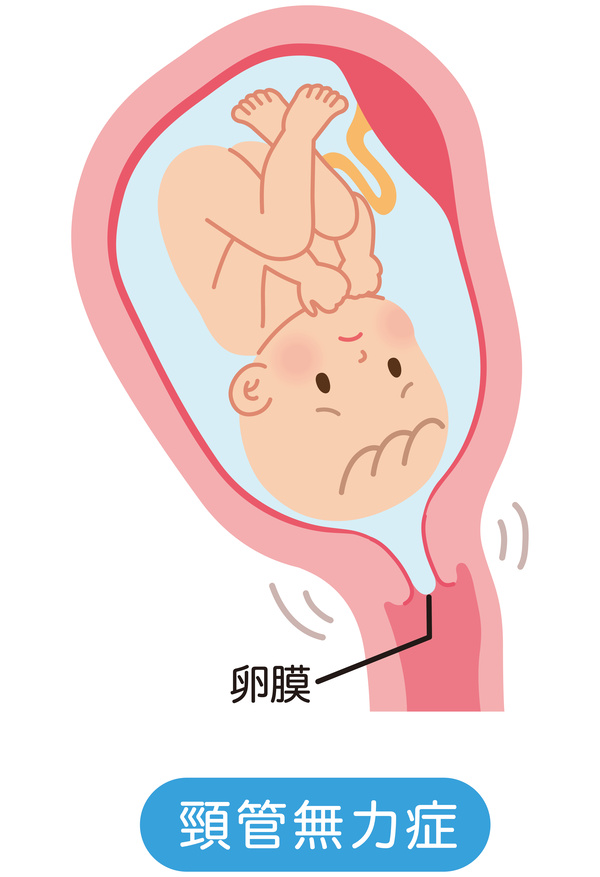

【子宮頸管無力症】

子宮頸管とは赤ちゃんが出てくるところで、通常は陣痛が始まってから開きますが、痛みが無く開いてしまう症状のことをいいます。

子宮口が開くと赤ちゃんが出てきてしまいます。

子宮筋腫や子宮の形の異常などがあると、早産の可能性が高くなります。

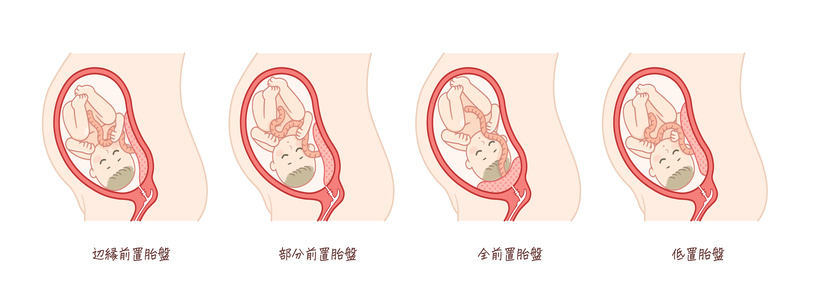

胎盤の異常

前置胎盤(胎盤が子宮の出口をふさいでいる状態)は出血が起こりやすく、出血が続くと母体に危険が及ぶことと、経腟分娩の際にトラブルが起こりやすいため、結果的に帝王切開(人口早産)を選択する可能性が高くなります。

常位胎盤早期剥離(胎盤が子宮の壁からはがれる)は胎児に栄養や酸素が十分に行き渡らなくなり、胎児の成長障害や早産につながりやすくなります。

ライフスタイルの乱れ

無理なダイエットによる痩せすぎや妊娠中の喫煙などがあると、赤ちゃんに十分な栄養が行き渡らず胎児発育不全になる可能性があります。

胎児発育不全では羊水過少になりやすく、陣痛が来る前に破水する「前期破水」を起こしやすくなります。

また、赤ちゃんの元気がないと人工早産を選択する可能性も出てきます。

長時間の労働や、心身に負担がかかることは出来る限り避けたいですね。

早産になりやすい人の特徴

【早産になりやすい人の特徴】

- 痩せすぎ、妊娠中の体重増加が著しく少ない

- 太りすぎ、妊娠中の体重増加が著しい

- 妊娠高血圧症候群になった

- 多胎妊娠である

- 子宮の異常がある

- 妊娠中に胎盤の異常を指摘された

- 生活習慣が乱れている

- 早産歴あり

早産の主な原因にあるような、妊娠高血圧症候群などの合併症があると早産になりやすくなります。

特に妊娠中に急激に体重が増えた人や、元々痩せすぎている人、妊娠中の体重増加量が著しく少ない人は妊娠合併症になりやすく、結果的に早産のリスクが高くなります。

多胎妊娠の場合は元々リスクが高いことが分かっているため、計画的に人工早産にして安全に分娩を行います。

過去に早産を経験した女性は次の妊娠でも早産になりやすいと言えますので、原因となるものを一つでも減らせるように心掛けましょう。

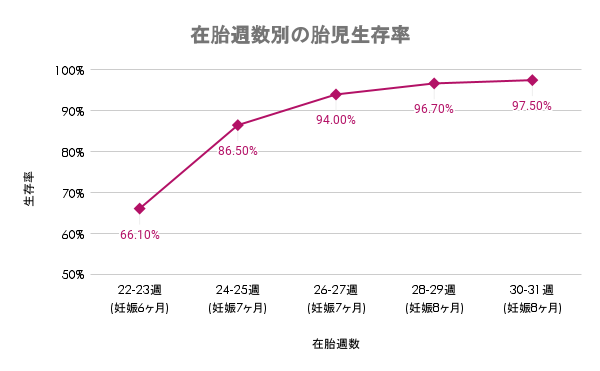

妊娠週数による胎児の生存率

【在胎週数別の胎児生存率】1)

早産では在胎週数が短くて早く生まれるほど、身体の発達が未熟なため生存率にも大きく影響します。

在胎週別でみると、在胎週数が長くなるほど生存率は上がり、22~23週では約66%の生存率なのに対して、28週以降は約98%となっており、生存率はおよそ1.5倍も上がります。

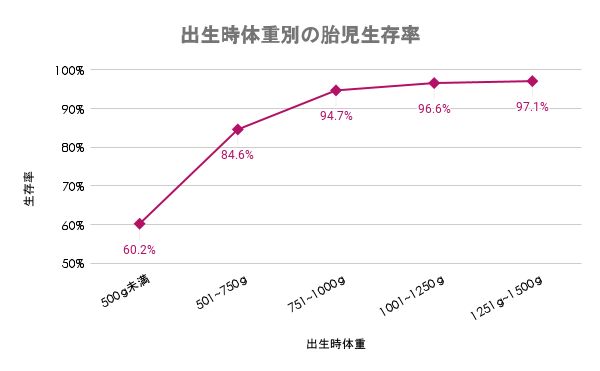

出生時体重別の胎児の生存率

【出生時体重別の胎児生存率】

生まれたときの体重別の生存率をみてみると、500g未満では60.2%なのに対して、501~750gでは84.6%に上がり、701~1000gでは94.7%と大幅に上がります。

早産で生まれた子の健康上の問題

早産で生まれた場合、身体が未熟で十分に発達してませんので、しっかりとしたケアが必要になることが多く、また生まれた週数によっては、発達の遅れや障がい、大人になった後も続く健康上のリスクが考えられます。

生まれた直後は、体温管理などができ集中的に治療を行なえる新生児集中治療室(NICU)がある施設でケアをします。

妊娠34週日~36週6日に生まれた後期早産児でも、正期産に近いとはいえ、呼吸障害や哺乳不良、黄疸などが起こりやすく、発達の遅れも多くみられます。

特に、妊娠34週未満で生まれた場合は、これらのリスクがより重症化しやすく、感染症にかかりやすかったり出血傾向があったりします。

免疫力が弱く病気がちであったり、消化器系の問題による発育の遅れのほか、神経系の発達に遅れや障害が生じるリスクが高まります。

早産で生まれると発達に影響があるのか?

早産で生まれた全ての赤ちゃんに、病気や発達のリスクが必ずしもあるわけではありません。

出生時体重が2,000g以上ある場合、新生児集中治療室(NICU)に入るほどではなかったり、特別な医療的処置が不要の場合もあります。

一方、妊娠34週未満で生まれた場合は、NICUで治療して成長を促すことが多くあります。

特に呼吸機能の発達においては34週が別れ目になる、ともいわれています。

肺の機能が未発達な状態で生まれた場合、自分の力だけでは呼吸がうまくできずに、生まれた直後から未熟児無呼吸発作などを起こしやすくなります。

そのような場合は、人工呼吸器でサポートする必要があります。

やはり、おなかの中にいる期間が短く身体が小さいほど、より重症化しやすい傾向にあります。

その他、次のようなリスクが考えられます。

【早産児のリスク】

- 脳性麻痺

- 視覚障害(重症だと失明)

- 難聴

- 運動機能や言葉の遅れ

- 慢性肺疾患や心疾患などの合併症が起こりやすい

- 知的能力障害や自閉症、注意欠如・多動症(ADHD)が起こりやすい

- 感染症にかかりやすく重症化しやすい

ただしこれらの発達の遅れは個々によって異なり、早期介入と支援によって改善が見込まれます。

早産児は生後数年間の定期的な発達評価とフォローアップが特に重要です。

未熟児や低出生体重児との違い

妊娠37週未満で生まれた子を「早産児」ともいいますが、予定より早く生まれた赤ちゃんのことは「未熟児」や「低出生体重児」の方が聞き覚えがあるのではないかと思います。

未熟児とは読んで字のごとく、小さく生まれたために身体の成長が未熟な児の総称としてかつてはそのように呼ばれていましたが、小さく生まれたからといって身体の機能に問題があるとは限らず、その言葉の曖昧さから現在では徐々に使われなくなってきています。

赤ちゃんの生まれた時の体重を基準とする場合は、以下のように分類されます。

【出生時の体重による分類】

低出生体重児 :2,500g未満

極低出生体重児:1,500g未満

超低出生体重児:1,000g未満

低出生体重児とは出生児の体重が2,500g未満の新生児のことを指し、さらに細分化されることもあります。

低出生体重は、早産だけでなく妊娠中の胎児の成長遅延によっても引き起こされます。

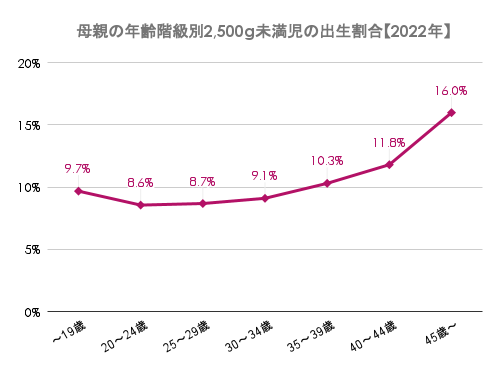

低出生体重児として生まれる割合は、妊婦さんの年齢が若年(20歳未満)と高齢(40歳以上)の場合において高くなる傾向があります。

【母親の年齢階級別2,500g未満児の出生割合:2022年人口動態統計】2)

まとめ

早産とは妊娠37週未満に出産することで、母体の健康状態や多胎妊娠、子宮や胎盤の異常、ライフスタイルの問題などの要因が影響し合うことで引き起こされます。

早産児は呼吸器系や消化器系の問題、発育遅延などの健康上の課題に直面することがあり、これらのリスクは出生時の妊娠週数や体重によって変化します。

早産で生まれたからと言って、すべての赤ちゃんに問題が起こるとは限りません。

生まれた時は小さく成長がゆっくりであっても、少しずつ同級生の成長に追いつくことも多くあります。

もし早産になった場合でもご自身を責めず、可愛い我が子の成長をゆっくり見守ってあげましょう。

妊娠中は切迫早産・早産の予防に努めることが大切ですが、気負い過ぎず無理のないようゆったりと出産までの日々を過ごしてくださいね。

【参考文献】