妊娠が発覚して気になることの一つが、気が早いかもしれませんが出産予定日ですよね。

今後の予定を立てるためにも早めに知っておきたいものですが、数え方が難しく、正しい予定日が分からない方もいるでしょう。

この記事では妊娠期間や出産予定日の数え方、妊娠したかも?と思ってから産婦人科を受診するタイミングなどもご紹介していきます!

意外と間違いやすい!妊娠期間の数え方

そもそも、いつを妊娠の開始と考えるのでしょうか?

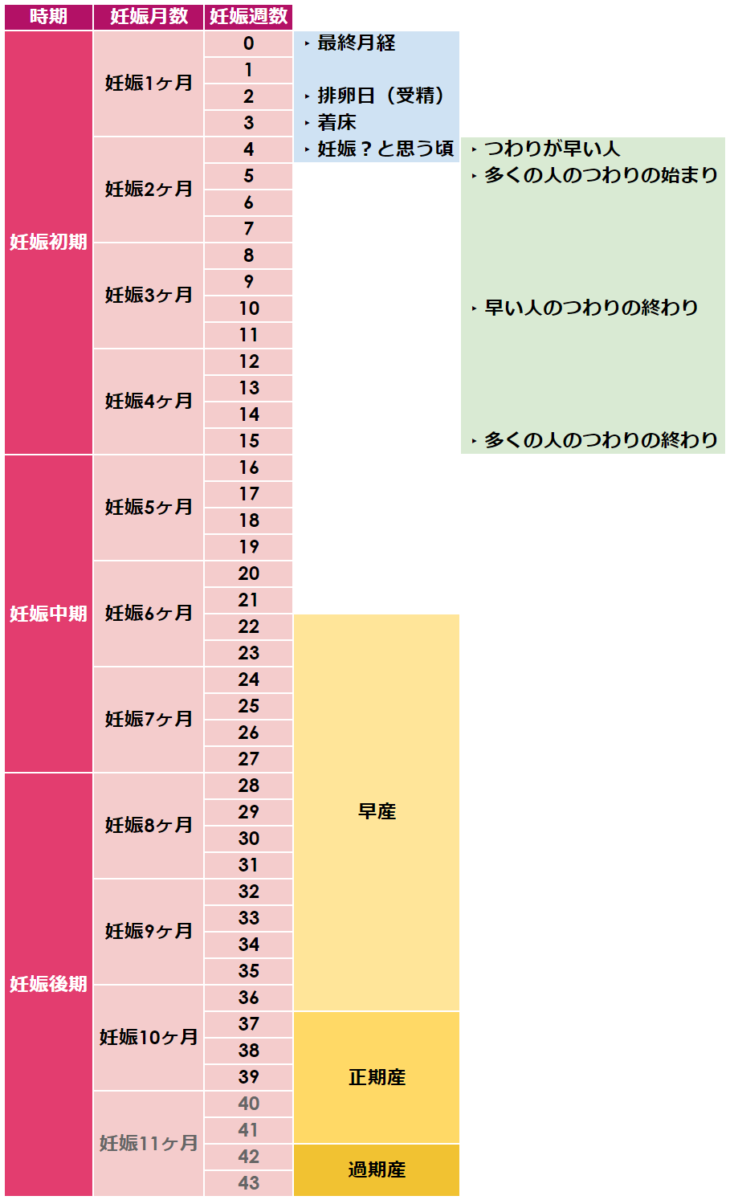

【妊娠期間一覧】

妊娠期間は最終月経から計算する

妊娠の開始、つまり妊娠期間は最終月経の開始日をもとに計算します。

最終月経がはじまった日を0週0日と考えて、280日が経過した40週0日までが標準的な妊娠期間だと考えます。

妊娠が成立する条件は「着床」にあるため、なぜ着床を基準に計算しないのかと疑問に思う方もいるでしょう。

しかし、精子と卵子が受精したタイミングや、受精卵が着床したタイミングは特定が難しいため、わかりやすい最終月経の開始日をもとに計算しているのです。

着床は受精から5~6日後から始まり、その1週間後くらいに着床完了します。

なかには性交を行った日から、280日が経過するまでを妊娠期間だと捉える人もいます。

しかし、性交を行った日から妊娠期間を計算すると、最終月経をもとにした妊娠期間と2週間ほどのズレが生じてしまうため注意が必要です。

【妊娠0週0日】

「妊娠○ヶ月」は生理の28日周期を基準で考える

妊娠期間の数え方には「週数」で数える方法と「月数」で数える方法の2種類があります。

週数で数える場合、最終月経の開始日から6日後までを妊娠0週と数え、7日経過するたびに「1週」「2週」と増えていきます。

妊娠0週6日の次は妊娠1周0日です。

妊娠0週0日は最終月経の開始日なので、まだ妊娠はしてません。

一方、月数で数える場合は「0~3週」を1ヶ月と数えます。

妊娠0ヶ月という表現はしません。

妊娠期間は初期・中期・後期に分けらます。

妊娠初期は「1~4ヶ月(0~15週)」を、妊娠中期は「5~7ヶ月(16~27週)」を、妊娠後期は「8~10ヶ月(28~39週)」を指します。

出産までどれくらい?出産予定日の数え方

一般的な妊娠期間は280日だと言われているため、最終月経の開始日に280日を足した日が出産予定日となります。

妊娠期間を表す「十月十日(とつきとおか)」という言葉があることから、10ヶ月と10日を足した日が出産予定日だと勘違いする人もいます。

しかし、実際には4週(28日)を1ヶ月と数えるため、40週(280日)を最終月経の開始日に足さなければならないのです。

簡単に出産予定日を知りたい方は、ネーゲレ概算法(がいさんほう)というものがあります。

ネーゲレ概算法では、最終月経があった月から3を引き、さらに最終月経の開始日に7を足した日が出産予定日となります。

最終月経の開始日が5月6日の場合

出産予定日=2(5-3)月13(6+7)日

また、月が1月や2月など、3で引けない場合は9を足します。

最終月経の開始日が2月6日の場合

出産予定日=11(2+9)月13(6+7)日

と、ご紹介しましたが、最近ではWeb上で「出産予定日 計算ツール」と検索すると、簡単に計算ができるサイトがありますので、そちらを利用した方が早いでしょう。

妊娠かも?産婦人科を受診するタイミングは早いとダメ?

妊娠の疑いがある場合、最後の生理が始まった日から5週間が経過した頃を目安に産婦人科を受診しましょう。

「できるだけ早く病院で見てもらいたい」という気持ちもあるでしょうが、妊娠超初期(0~3週)に受診しても正常妊娠か異常妊娠かの判断できません。

また、赤ちゃんの心拍は妊娠5週から6週あたりで確認されるようになるため、早すぎると妊娠だと判断できずに再度受診することになります。

まずは生理予定日から1週間が経過したタイミングで市販の妊娠検査薬を使用し、陽性反応を確認してから産婦人科を受診しましょう。

妊娠初期症状や妊娠検査薬の反応が出るタイミングについてはこちらのコラムもご参考にしてください。

出産予定日:正期産とは?

「正期産」とは妊娠37週から41週までの期間に出産することをいいます。

母子ともにリスクの少ない期間であり、分娩の95%以上が正期産だと言われています。

しかし、すべての赤ちゃんが出産予定日に生まれてくるわけではありません。

正期産の目安である37週以前に生まれることは「早産(そうざん)」といい、赤ちゃんに呼吸困難などの非常に重い障害が残る可能性が高まります。

反対に42週を過ぎて出産する「過期産(かきさん)」では、羊水が濁ったり機能が低下したりすることから赤ちゃんの体調が悪化する可能性があります。

母子ともにリスクの少ない正期産を行うためにも、産婦人科で定期的な検診を受け、予防に努めましょう。

早産の兆候や早産で生まれた子の健康上の問題についてはこちらのコラムもご参考にしてください。

出産予定日がずれるのはなぜ?

出産予定日ちょうどに生まれる確率は全体の2%程度です。

なぜ出産予定日がずれてしまうのでしょうか?理由は月経周期にあります。

上記のネーゲレ概算法では、生理周期を28日として計算しています。

しかし生理周期は個人差が大きく、25~38日であれば正常範囲とされています。

周期の長い短いに応じて排卵日も異なり、結果として妊娠期間や出産予定日が変わってきてしまいます。

たとえば、月経周期が28日を超える人の場合、通常であれば14日後に行われる排卵も遅くなるため、出産予定日も遅れます。

反対に、月経周期が28日より短い人の場合、排卵日も早いため出産予定日も早まるのです。

そもそも排卵や受精は観測ができないため、数日ズレることは当たり前です。

月経周期をもとに計算した出産予定日は人によってズレが生じるため、あくまで目安だと考えてください。

まとめ

妊娠週数の数え方は、知らないと意外と誤解していることも多いと思います。

いつかわいい我が子と会えるのか、楽しみで仕方が無いですね!

とは言え、出産予定日はズレる可能性もあるのであまり神経質になり過ぎず、不安があれば担当のお医者さんに相談してください。

すこやかな妊娠生活をお送りくださいね。