妊娠を希望している女性にとって、妊娠にいち早く気づくために妊娠初期の症状は気になるものです。

今回は代表的な妊娠初期症状のチェックリストを作成いたしました。

ソワソワ期を穏やかに過ごすためにも、是非参考にしてください。

妊娠初期症状はいつから出る?

早い方であれば、妊娠3週ごろ(生理開始から約3週間後)から妊娠の徴候が現れ始めます。

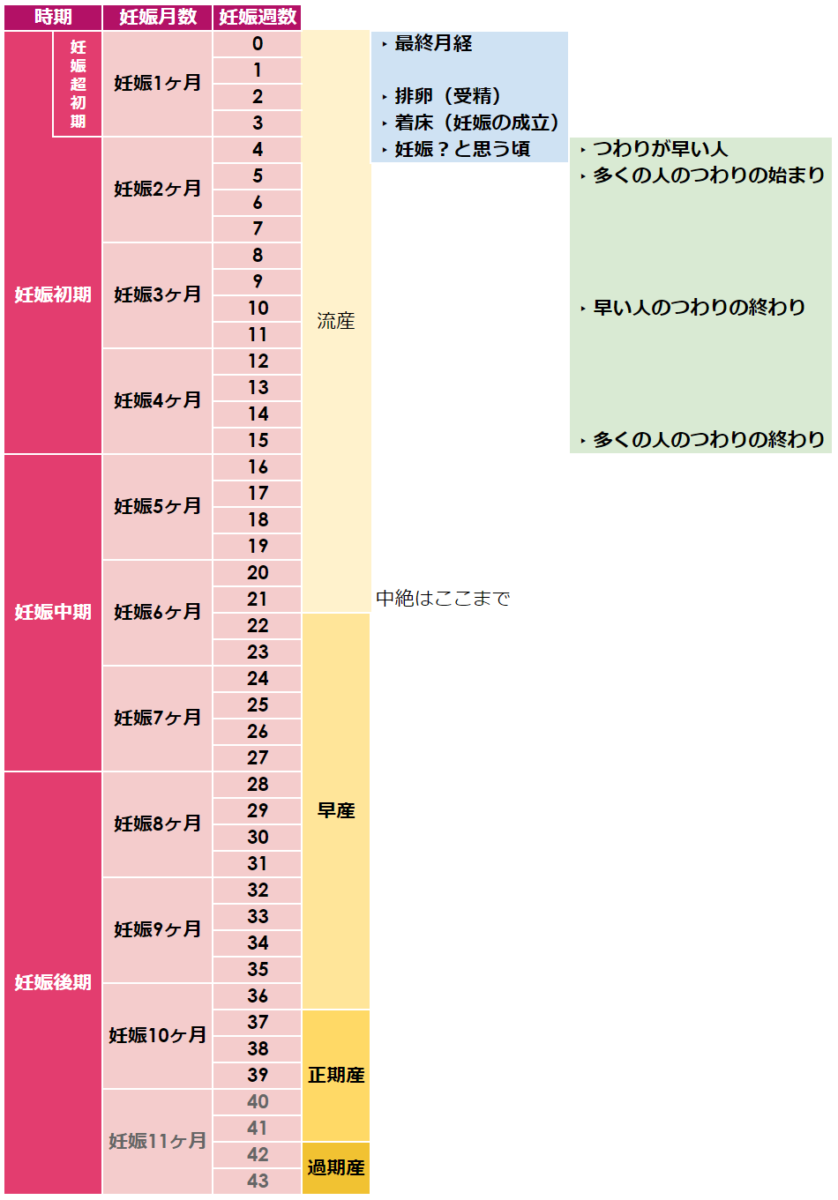

妊娠周期は、最終月経の初日、つまり前回の生理が始まった日を妊娠0週0日として計算します。

生理周期は25~38日が正常です。

生理周期が28日の場合は、14日目ごろに排卵し(生理開始から約2週間後)、妊娠が成立しない場合には、28日目ごろに次の生理が始まります。

もし妊娠している場合は、排卵後に受精して受精卵となり、子宮に着床するには1週間程度かかるため、21日目ごろに着床します(生理開始から約3週間後)。

そのため妊娠3週ころから妊娠の兆候がみられてもなんらおかしくはありません。

妊娠初期症状が出るのはなぜ?

妊娠すると、女性の体内ではさまざまな変化が起こります。

妊娠初期症状は以下の3つの女性ホルモンの分泌量の変化によって引き起こされます。

【妊娠に関わるホルモン】

- hCGホルモン(ヒト絨毛性ゴナドトロピン)

- 卵胞ホルモン(エストロゲン)

- 黄体ホルモン(プロゲステロン)

【hCGホルモン(ヒト絨毛性ゴナドトロピン)】

妊娠が成立すると、着床後に胎盤になる部分からhCGホルモン(ヒト絨毛性ゴナドトロピン)が分泌されます。

このホルモンは妊娠8~12週ごろに最も分泌量が増えるのが特徴です。

妊娠によりこのホルモンが分泌されることで、体は赤ちゃんを育てやすいように変化していきます。

その影響で妊娠初期に見られるさまざまな症状が起こります。

【卵胞ホルモン(エストロゲン)】

卵胞ホルモン(エストロゲン)は排卵までに多く分泌されているホルモンです。

このホルモンは卵巣で作られており、子宮内膜を厚くして妊娠の準備をしています。

また、女性の肌ツヤや女性らしい丸みを帯びた体を作る働きもあります。

更年期になると、このホルモンの分泌量が減ることが更年期障害の原因になります。

【黄体ホルモン(プロゲステロン)】

排卵が終わると卵胞ホルモンの分泌量が減り、受精卵が着床しやすい体に整える働きのある黄体ホルモンの分泌量が徐々に増加し始めます。

PMS(月経前症候群)のように生理前のイライラやほてりなどの諸症状もこのホルモンの働きによるものです。

卵胞ホルモンと黄体ホルモンは対の関係にあり、一方の分泌量が増えると、もう一方の分泌量は減少します。

ただし、生理不順や不妊治療を受けているとホルモンバランスが崩れることもあります。

妊娠初期症状の特徴

妊娠の症状は人によって異なりますが、代表的な特徴は以下の通りです。

【妊娠の代表的な症状リスト】

- 性器出血

- 胸の張り・痛み

- 下腹部の痛み

- 腰痛

- 頭痛

- 肌が荒れる

- においに敏感になる

- 胃がムカムカする

- 内臓が気持ち悪い

- つばがやたらと出る

- 味覚の変化

- 頻尿

- 便秘

- 鼻水が出る

- おりものが乳白色や薄い茶色になる

- だるい・眠い

- 感情のコントロールが難しい

- 基礎体温の上昇

- 息切れ

妊娠初期の症状は、PMS(月経前症候群)と区別しにくいですが、

確定には妊娠検査薬の使用や産婦人科での確定診断が欠かせません。

それぞれどのような症状なのでしょうか?

性器出血

妊娠初期に起こる性器出血には以下の3つが考えられます。

1つ目は受精卵が子宮内膜に着床したことで起こる着床出血です。

2つ目は排卵前後で起こるごくわずかな出血の排卵期出血。

3つ目は何らかの原因で起こる不正出血です。

いずれもトイレットペーパーやおりものシートに鮮血や茶色い血が付着します。

普段から基礎体温を付けておくと排卵出血か、不正出血かを判断しやすくなるでしょう。

着床出血については、「コラム:妊娠のサインの着床出血はいつおこるのか?生理の出血との違い」もご参考にしてください。

胸の張り・痛み

妊娠すると胸の張りや痛みの症状が現れることがあります。

生理前にもみられる症状のため、この症状だけでは妊娠の有無を判断できません。

しかし、生理予定日を過ぎても生理が来ず、胸の痛みが続く場合は妊娠の可能性も考えられます。

下腹部の痛み

下腹部痛も妊娠と生理前どちらにもみられる症状です。

おへそより下の下腹部に痛みがある場合は、まずは体を冷やさないように過ごしましょう。

また、生理周期の確認も大切です。

普段の生理周期より遅れている場合は妊娠の可能性があるので、鎮痛剤の使用は控えましょう。

腰痛

妊娠すると女性ホルモンの作用で骨盤周辺の関節や靭帯が緩み、子宮が大きくなるように準備をし始めます。

腰痛の感じ方はさまざまですが、これまで生理前に腰痛がなかった人にも起こる症状です。

まずは安静にして、腰に負担をかけるような動作は控えましょう。

頭痛

こめかみあたりがズキズキと痛む片頭痛のような症状は黄体ホルモン(プロゲステロン)が血管を広げようとして起こります。

また、ホルモンバランスの乱れから自律神経のバランスが崩れている場合にも頭痛があります。

妊娠初期は薬の服用を控えなくてはなりません。

そのため婦人科・産婦人科を受診して、もし妊娠していた場合にも服用できる薬を処方してもらいましょう。

肌トラブル

卵胞ホルモン(エストロゲン)や黄体ホルモン(プロゲステロン)の分泌量が増えることで皮脂の分泌量が増え、ニキビや吹き出物ができやすくなります。

また、ホルモンバランスの乱れによっても肌トラブルを招きやすくなります。

肌トラブルも妊娠・生理前どちらにも起こる症状のため、これだけでは、妊娠の有無を判断することはできません。

肌トラブルはストレスの元です。

妊娠初期のストレスは胎児に影響すると言われています。

脂っこい食事は避け、野菜がメインの食事を心掛けましょう。

また、一時的にスキンケア用品を変えることも一つの対策です。

嗅覚の変化

臭覚の変化は妊娠時にみられる特徴的な症状の一つです。

これはhCGホルモン(ヒト絨毛性ゴナドトロピン)の働きによるものです。

これまでなんともなかった匂いに敏感になる場合は、生理の遅れを確認してみましょう。

鼻水が出る

ホルモンバランスの乱れから、風邪症状のように鼻水が出ることがあります。

併せて発熱やのどの痛みなどの症状がないかを確認し、まずはゆっくり休みましょう。

これだけでは妊娠とは判断できませんが、薬を飲む際には、妊婦でも安全なものを服用してください。

消化器系のトラブル

妊娠の症状として頻尿があります。

これは妊娠により子宮が少しずつ大きくなることで起こります。

また便秘や下痢などの症状も起こることがありますが、PMS(月経前症候群)でも似た症状が起こります。

胃や腸に優しい食事を心掛けましょう。

おりものが乳白色や薄い茶色になる

妊娠の徴候として、おりものの変化にも注目してみましょう。

妊娠していると水っぽい乳白色や薄い茶色、黄色のおりものの量が増加します。

ただし、おりものの分泌量にも個人差があります。

だるい・眠い

妊娠すると、いくら寝ても寝足りないなどと感じることがあります。

日中も激しい睡魔に襲われるときは無理をせず昼寝をするなどして休憩を取りましょう。

ただしPMSでも同様に眠気やだるさの症状があるため、妊娠特有の症状というわけではありません。

感情のコントロールが難しい

イライラする、情緒不安定になる、暴飲暴食してしまうなどの症状は妊娠・生理前どちらにも起こる症状です。

ストレスのたまり過ぎは体にとってよくありません。自分なりの気分転換をしてみましょう。

基礎体温の上昇

高温期が2週間以上続くのは妊娠の徴候の一つです。

通常、基礎体温は低温期と高温期の二層になっており低温期は卵胞ホルモン(エストロゲン)、高温期は黄体ホルモン(プロゲステロン)の働きによるものです。

高温期が3週間以上続く場合は妊娠している可能性があるでしょう。

味覚の変化

味覚の変化もどちらにもみられる症状ですが、妊娠しているときは特に一定の食べ物しか受け付けないなどの偏食気味になることもあります。

体に負担をかけないためにも食事の際はよく噛んで食べましょう。

息切れ

妊娠すると、少しずつ大きくなる子宮に肺が圧迫されて息切れや息苦しさが起こります。

加えて、お腹の赤ちゃんに酸素や栄養を運ぶために心臓の働きも活発になります。

無理は禁物ですので、激しい運動を避けるようにしましょう。

妊娠したかも?と思ったら

妊娠の徴候を感じたら、妊娠検査薬で調べてみましょう。

まとめ

妊娠初期症状は、生理前の症状と似ているために症状だけでは妊娠の判断がしにくいものです。

妊娠の有無を確認するには日ごろから基礎体温を測定し記録して生理周期を把握しておくことが大切です。

妊娠する心当たりがあり、妊娠初期症状の特徴に当てはまるものがたくさんあった方は、妊娠検査薬で調べてみましょう。

妊娠初期にお腹の赤ちゃんのダウン症など、染色体異常について調べる検査はこちらをご参考にしてください。