不妊治療の一つとして「体外受精」がありますが、昔は試験管ベビーなんて呼ばれていたことから、少し人為的なイメージをお持ちかもしれません。

しかし近年晩婚化に伴い、体外受精を行うご夫婦が増えています。

今ではなんと、生まれてくる赤ちゃんの16人に1人は体外受精とも言われています。

不妊症でお悩みのご夫婦にとっては、本当に妊娠できるのか、リスクや経済的負担はどの程度か、何歳までチャレンジできるのか、いろいろ気になるところかと思います。

そこで今回は、体外受精の流れやリスク、年齢別の妊娠成功率などについて紹介します。

体外受精とは

体外受精とはその名の通り、卵子と精子を体外に取り出して受精させる、不妊症の治療方法です。

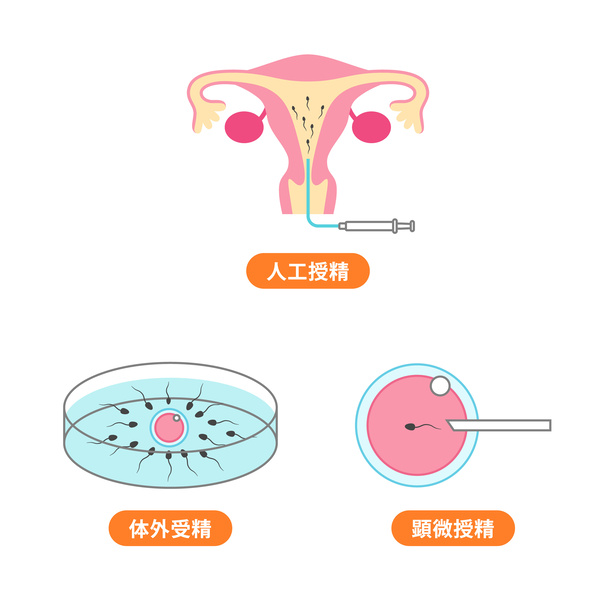

不妊症に対する治療法はいくつかあり、段階的に1つずつ試していくのが一般的です。

体外受精は不妊治療の中でもタイミング法、人工授精法の次に試される方法です。

ちなみに体外受精でもうまくいかなかった場合に検討されうる、代理出産や配偶者間以外の体外受精は、日本では行われていません。

「顕微授精法」や「体外受精‐胚移植法」という名前も体外受精に関連して聞いたことがあるかもしれません。

顕微授精法とは、体外に出した精子と卵子を受精させるときに、顕微鏡を使いながら精子を直接卵子に注入する方法をいいます。

通常はガラス皿の中で自然に受精させますが、精子が少なすぎたり、精子の運動能力が低かったり、卵子の覆う膜が厚すぎたりするときに、顕微授精法が追加で行われます。

胚移植法とは、体外受精をした後にお母さんの子宮内に戻す(移植する)ことをいいます。

よって体外受精を「体外受精-胚移植法」とひとくくりに呼ぶこともあります。

人工授精とは

人工授精とは精子を直接子宮内へ注入して、体内で受精させる不妊症の治療方法です。

名前から人為的な方法を想像しますが、体外受精よりも自然な方法であり、精子を子宮内に入れるあくまで手助けをする方法です。

人工授精は体外受精と比べると身体的な負担や経済的な負担は少ないですが、妊娠できる確率は体外受精ほど高くはないとされています。

体外受精が必要なのはどんなとき?

不妊の治療の中でも、体外受精を行うのはどのようなときでしょうか?

不妊の治療で一番取り掛かりやすいのが「タイミング療法」です。

これは、排卵日を予測して妊娠の可能性が高い日に性行為を行うものです。

それでも結果が出なければ、人工授精(精子を子宮内に入れる)を行い、その次の選択肢として体外受精があります。

不妊の原因

妊娠する過程のどこかに問題があると不妊になります。

受精までの過程としては、女性側では卵巣内の卵胞が発育した後に卵子として卵管に排卵し、男性側では精巣から精子が作られ、性交したときに射精して精子が卵管内へ入ることで、卵子と精子が出会い受精する一連の流れがあります。

この過程のどこかで問題があると妊娠できず、WHOの1996年の報告によると、女性側の原因によるものが41%、男性側の原因によるものが24%、夫婦両方の原因によるものが24%、原因不明が11%でした。

不妊の原因の約半数が男性にもあるというのは意外ではないでしょうか。

ちなみに女性の原因で多いのは、卵子が排卵されない、卵管が閉塞したり狭窄している、子宮内で精子の運動を妨げる抗体が産生されるなどです。

男性の原因で多いのは、射精時の精子数が少ない、勃起障害、膣内射精障害などです。

不妊については、こちらのコラムもご参考にしてください。

体外受精の方法と流れ

体外受精は具体的にはどのような流れで、どのような方法で行うのでしょうか?

大まかにいうと体外受精では、はじめにお薬を使って卵子を育てながら排卵するタイミングを調節します。

そして卵子を採取して、体外で精子と受精させて、子宮内に戻して妊娠へと導く流れです。

以下で一般的な流れを見ていきましょう。

①卵胞を育てる

卵胞を育てておくために、大きく2種類のお薬を、月経開始から排卵までの間に使います。

※どのお薬を使うか、どの期間に飲むかの詳細は、その人の卵巣機能に応じて異なります。

1種類目は、卵巣を刺激するお薬です。

お薬による刺激で、通常は一つしか排卵しない卵子を、複数つくることができます。

卵子を複数つくって受精卵を多めに用意できれば、上手く子宮内に戻せず妊娠できなかったときに、余った受精卵で再チャレンジすることもできます。

具体的には、以下のような注射剤と内服薬があります。

- hMG注射剤[ゴナピュール、フェリング、フォリスチム]

- クロミフェン内服薬[クロミフェン、クロミッド]

2種類目は、勝手に卵子が排卵しないように調節するお薬です。

排卵して卵巣の外に出てしまった卵子は、採取できないためです。

具体的には以下のような点鼻薬と注射剤があります。

- GnRHアゴニスト点鼻薬[ブセレキュア、ナサニール]

- GnRHアンタゴニスト注射剤[セトロタイド]

②排卵を促す

採卵する日の36時間前に、排卵を促すお薬を使います。

排卵を促すことで、卵胞をもう1段階育てることができるためです。

ただしお薬を使った約40時間後に卵子が排卵してしまうため、採卵の36時間前に投与されます。

具体的には以下の注射剤があります。

- hCG注射剤[ゴナドトロピン、フェルチノーム]

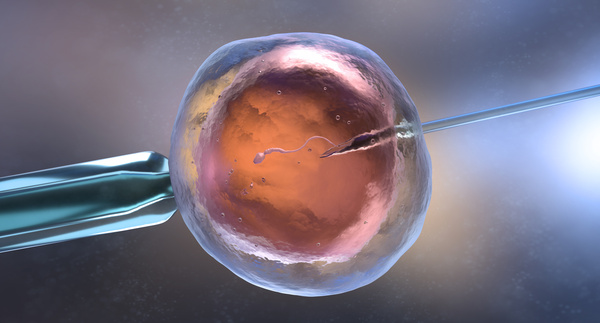

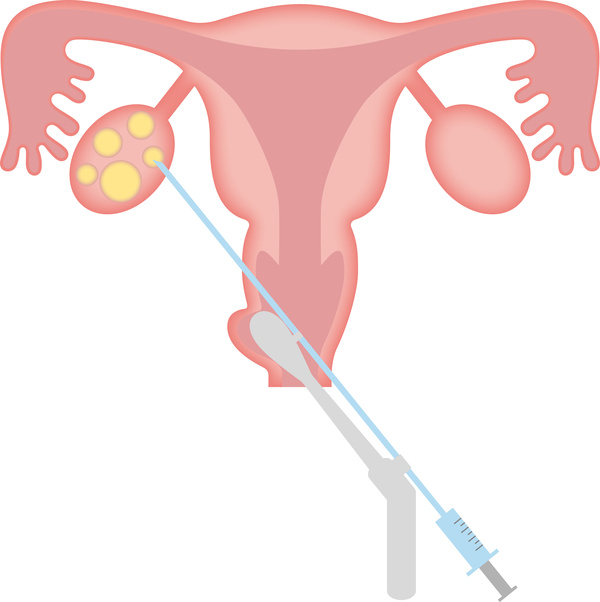

③採卵する

経腟超音波と採卵針というのを組み合わせた器具により、画像で卵巣の位置を確認しながら、針で膣内から卵巣を穿刺し、卵子を採取します。

針で穿刺するため、「採卵は痛くないか」と心配される方が多いかと思います。

採卵時の痛みは、採取する卵子の数や、卵巣の位置によっても一人ひとり異なります。

少なからず痛みは伴いますが、穿刺の時間は数分間と短く、痛みを感じにくくするための麻酔も行われます。

不安な方は医師に相談してみましょう。

男性は別室で精液を採取します。

こうして卵子と精子が採取され、次はいよいよ体外受精です。

④体外受精

採取した卵子と精子をガラス皿の中で受精させて、受精卵を発育させます。

通常は、卵子が入っている培養液に精子をふりかけて、自然に受精させます。

ただし精子の運動能力が低い場合には、顕微授精法により卵子の中に直接精子を注入します。

受精してできた受精卵は、細胞分裂を起こします。

分裂した受精卵は「胚」という呼び名に変わり、胚はさらに細胞分裂して、細胞数を増やすことで発育します。

⑤胚移植

育てた胚を子宮に戻して移植することで、妊娠へと導きます。

移植する胚は、新鮮胚または凍結融解胚が選択されます。

新鮮胚とはその名の通り新鮮な状態の胚(採卵後3日目)で、凍結融解胚とは胚(採卵後5-6日目)を一度凍結して保存し、移植するタイミングで融解したものです。

一般的に凍結融解胚のほうが、凍結や保管、融解のコストや手間はかかりますが、妊娠率は高く、卵巣過剰刺激症候群という副作用のリスクを抑えるとされています。

卵巣過剰刺激症候群は、卵巣を刺激するお薬や排卵を促すお薬により、卵巣が過剰反応するために生じます。

さらに胚移植すると、hCGというホルモンが増えてリスクが高まるとされています。

採卵後は女性の卵巣がまだ敏感なままの可能性もあり、さらに胚移植をするとなるとリスクがあがる可能性があります。

卵巣を落ち着かせておき、保管していた凍結融解胚を用いることで、リスクを下げられると考えられます。

一般に身体のリスクが少ない人であれば、最初は新鮮胚移植を行い、余った胚を凍結融解胚として次の周期から移植します。

逆に、過去に新鮮胚でうまく妊娠できなかった人は、凍結融解胚での移植を優先します。

実際に2017年の日本産科婦人科学会のデータでは、新鮮胚での妊娠が15.1%に対し、凍結融解胚での妊娠は84.9%と多くを占めています。

⑥妊娠判定

胚移植から7~10日後に、妊娠判定が行われます。

採血で、妊娠により増えるhCGホルモンを測ることで、妊娠しているかが確認できます。

体外受精のスケジュール

体外受精をすると決めてから妊娠に至るまで、約1~2ヵ月を要します。

ただし、一回の採卵と胚移植で妊娠できなかった場合には、さらに期間は延びます。

月経周期に沿ってお薬を飲み始めて、採卵して体外受精をし、胚移植をして、妊娠判定までが大体1ヵ月で行われます。

月経周期の1周期前から、卵巣機能をお薬で整える方法が行われれば約2ヵ月を要します。

体外受精による妊娠率

体外受精による妊娠成功率は年齢によって異なり、30~35歳では40~45%と報告されています。

ただし、年齢が進むにつれて成功率は低下し、40歳では約27%、43歳以上では約14%と急激に下がることが知られています。

成功率を上げるためには、30代前半の早いうちに試すことが大切です。

リスク:副作用や合併症

体外受精によるリスクは何があるのでしょうか?

副作用なども心配ですよね。

体外受精には、卵巣誘発剤(卵巣を刺激するお薬や、排卵を促すお薬)によるリスクや副作用、採卵時の合併症の可能性があります。

卵巣機能が低下する?

「卵巣に作用するお薬を使うことで、卵巣機能が低下しないか」と不安がられる人がいます。

医師の指示通りにお薬を飲めば、卵巣機能が低下するリスクはありません。

卵巣に作用するお薬を長期間使用すると、卵巣がそれに慣れてしまい、誘発剤なしでは排卵しにくくなることは考えらえます。

医師はそのリスクを防ぐために、お薬の種類や量、投与するタイミングは毎回見直して、治療が長期化しないように工夫しています。

従って、医師の指示通りにお薬をきちんと飲むようにしましょう。

お薬による副作用 ~卵巣過剰刺激症候群(OHSS)~

卵巣を刺激するお薬や排卵を促すお薬を使うことで、卵巣が膨れ上がったり、増加しすぎたホルモンの作用により腹水や胸水がたまりやすくなることがあります。

水がたまって腹部が苦しいだけでなく、血液がその分濃縮されることで血栓症のリスクが高まります。

採卵による合併症 ~採卵時の出血、感染など~

採卵をするときに、まれに出血が多量になり、輸血や開腹手術が必要となる場合があります。

針を膣から卵巣に向かって指すため、その周辺で出血が起きます。

ほとんどの場合は自然に止まりますが、まれに出血がとまらない方がいます。

また採卵時は、膣内の細菌が骨盤内(女性器系臓器の周辺)に侵入することで、発熱などの感染症症状がみられることがあります。

予防のために、採卵の前後に抗生剤が使われます。

体外受精の費用

体外受精にかかる費用は2017年のデータによると、平均で1回約38万円と報告されています。

一度で妊娠せず体外受精を3回ほど繰り返すと、費用は100万円ほどにもなります。

ただし、こうした高額治療費に対して、国からの助成制度があり、一回の体外受精を数万円におさえられます。

体外受精にかかる治療費は、保険適用ではなく自費診療であるため、医療機関によって異なります。

事前に医療機関に必要な治療費を確認しておくのがよいでしょう。

体外受精は保険適用外

体外受精は残念ながら保険適用ではないため、費用は全額負担となります。

不妊症で日常生活が送れないことはなく、疾病ではないと判断されているためです。

最近では、菅総理大臣が政策の1つに「不妊治療を保険適用にする」を掲げていて話題にもなりました。

もし実現すれば全額治療費の1/3の負担ですむようになります。

体外受精の助成金・費用補助

体外受精の高額治療費に対し、保険適用はないですが、国からの助成金制度があります。

現在の助成金制度の概要は以下のとおりです。

- 助成額:1回30万円

- 助成回数:1子ごと6回まで(40~43歳未満は3回)

- 対象年齢:妻の年齢が43歳未満

体外受精にかかる費用が1回38万円と考えると、負担額が8万円ほどになるということです。

以前は所得制限もありましたが、昨今の少子化問題の現状からも、より多くの方の費用負担が軽減されるように制度が拡充されました。

体外受精はどこでできるのか

体外受精はどの施設でも行えるわけではんく、「体外受精・胚移植に関する登録施設」でのみ行えます。

お住まいの地域で登録施設がどこかは、日本産婦人科学会のホームページから確認できます。

体外受精を検討している人は、どの施設で行えるのか一度確認してみましょう。

体外受精が出来る施設検索 – 日本産科婦人科学会(外部サイトへ移動します)

体外受精の年齢制限

体外受精の年齢制限はなく、何歳でもチャレンジできます。

ただし妊娠成功率が下がる問題と、費用が高くなる問題があります。

高齢であるほど、体外受精でも妊娠する確率は非常に低くなります。

年齢が上がるにつれて卵子自体の質が低下してしまうためであり、年齢別の妊娠成功率のデータでも43歳以上では急激に低下し、14%とされています。

また費用に関しては、43歳以上では助成金制度を受けられなくなります。

不妊で悩まれている方は、できるだけ早めにチャレンジしてみるのがよいでしょう。

まとめ

今回は、体外受精の流れや費用について解説しました。

「どうしても子供が欲しい」と悩んでいる夫婦は、体外受精を行う施設で一度相談してみましょう。

体外受精と聞くと、最初は少し抵抗もあるかと思います。

しかし体外受精は、妊娠するためのあくまで手助けです。

産まれてくる赤ちゃんは、ご夫婦の子であることに変わりありません。

年齢が若いうちのほうが妊娠確率は上がることからも、早めにご夫婦間で相談し、医療機関へ行くようにしましょう。

胎児に起こる主な染色体異常や先天性疾患の頻度についてはこちらをご参考にしてください。

【参考】